現代社会において、企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化しています。自然災害、大規模な火災、感染症のパンデミック、そして巧妙化するサイバー攻撃など、いつ何が起こるか予測がつきません。これらの緊急事態が発生した際に、事業資産への損害を最小限に抑え、中核事業の継続または早期復旧を可能にするための計画こそが、BCP(事業継続計画:Business Continuity Plan)です。

BCPは、単に「緊急時にどうするか」を決めるだけでなく、平常時から行うべき準備や対策を明確にするものです。周到なBCPを策定し、組織全体で共有・訓練することで、企業は予期せぬ危機に直面しても、その機能を維持し、顧客や取引先からの信頼を守り抜くことができるのです。

1. なぜ今、企業のBCP策定と研修が不可欠なのか?

過去の多くの危機的事例は、BCPの重要性を浮き彫りにしてきました。特に日本では、地震や台風といった自然災害が頻繁に発生します。東日本大震災以降、企業の防災意識は高まりましたが、さらに熊本地震(2016年)の経験は、BCPの有無が企業の存続を直接左右することを痛感させました。BCPをしっかりと策定・運用していた企業は早期に事業を再開できた一方、そうでない企業はサプライチェーンの途絶や事業の停止が長期化し、廃業に追い込まれるケースも見られました。

また、近年はサイバー攻撃のリスクが急速に拡大しています。ランサムウェアによるシステム停止、情報漏洩は、企業の信用失墜や巨額の損害に直結します。BCPは、自然災害だけでなく、こうしたサイバー攻撃や新型感染症の流行、サプライヤーの被災、テロなど、あらゆる種類の事業中断リスクに対応するために不可欠な経営戦略として位置づけられています。

行政においても、総務省が地方公共団体に対し、住民サービス維持の観点からIT部門のBCPを最優先課題とするなど、その重要性は官民問わず広く認識されています。企業にとっては、生産やサービスの提供が停止することは、行政機関以上に速やかに経営の危機に直結するため、BCPは文字通り「生き残り」のための計画と言えるでしょう。

2. 企業BCP策定の具体的なステップ

効果的なBCPを策定するためには、体系的なアプローチが必要です。中小企業庁や東京商工会議所などが提示するフレームワークを参考に、一般的に以下の段階を経て進められます。

フェーズ1:準備と理解促進

- ステップ1:BCPの目的と範囲の理解

- BCPとは何か、なぜ自社に必要なのかを経営層から従業員までが正しく理解します。

- 対象とするリスクの種類(地震、風水害、火災、サイバー攻撃、感染症、供給停止など)と、BCPで守るべき重要な事業や機能を明確にします。

- ステップ2:BCP策定体制の構築

- BCP策定の中核となる担当部署やチームを設置します。

- 経営層のコミットメントを得て、全社的な協力を推進する体制を作ります。

- ステップ3:基本方針の決定

- 緊急時に最も優先して継続・復旧させる「中核事業」を特定します。

- 目標復旧時間(RTO: Recovery Time Objective)や目標復旧レベルを設定します。

フェーズ2:リスク分析と事業影響度分析(BIA)

- ステップ4:リスクの特定と評価

- 自社が直面しうる様々なリスク(自然災害、事故、サイバー攻撃、サプライチェーン寸断など)を具体的に洗い出し、発生可能性と影響度を評価します。

- ステップ5:事業影響度分析(BIA)の実施

- 特定したリスクが現実化した場合に、各事業や業務がどの程度の影響を受けるかを分析します。

- 中核事業が停止した場合の財務的・非財務的損失(信用の失墜など)を評価し、事業継続の制約となる要素(人、物、情報、資金、設備など)を特定します。

フェーズ3:事業継続戦略の策定

- ステップ6:予防・軽減策の検討と実施

- リスクの発生自体を未然に防ぐ、あるいは被害を最小限に抑えるための対策(耐震補強、設備の分散、セキュリティ強化、備蓄品の確保など)を検討し、可能なものから実施します。

- ステップ7:代替・復旧戦略の立案

- 被災・障害発生時に、中核事業を継続または早期に復旧させるための具体的な方法を検討します。

- 代替拠点での業務、リモートワークへの切り替え、代替機器・資材の調達方法、重要データのバックアップ・復旧手順などを定めます。

- ステップ8:資源(人、物、情報、資金)の確保・代替策の検討

- 緊急時における人員確保(安否確認、代替要員の確保)、必要な資材・部品の代替調達、情報システムや通信手段の代替確保、緊急時の資金繰りなどを具体的に計画します。

フェーズ4:BCP計画書の作成と周知

- ステップ9:BCP計画書の文書化

- これまでの分析結果や戦略に基づき、緊急時の体制、行うべき行動、判断基準などを明確に記述したBCP計画書を作成します。

- 緊急連絡網、役割分担、避難場所、備蓄品リスト、協力会社との連携方法なども盛り込みます。

- ステップ10:BCPの社内周知と共有

- 作成したBCP計画書を、関係者全員に周知し、その内容を理解してもらいます。アクセスしやすい場所に保管し、いつでも参照できるようにします。

フェーズ5:BCPの運用、訓練、見直し

- ステップ11:BCPの発動基準と指揮命令系統の確立

- どのような状況でBCPを発動するのか、その際の責任者と指揮命令系統を明確にします。

- 緊急時の情報収集・共有・発信の方法を定めます。

- ステップ12:BCPの訓練と演習の実施

- 計画書の内容通りに行動できるかを確認し、課題を洗い出すために、定期的に訓練や演習(図上訓練、避難訓練、シミュレーションなど)を実施します。

- ステップ13:BCPの見直しと継続的改善

- 訓練で明らかになった課題や、組織・外部環境の変化(法改正、技術進歩、新たなリスクの出現など)を踏まえ、BCPの内容を定期的に見直し、常に実効性の高い状態を維持します。サプライヤーや地域との連携体制も見直しの対象となります。

- ステップ14:災害時の財務的安定性の検討・改善

- 事業中断によるキャッシュフローの悪化に備え、保険の見直し、融資枠の確保などを検討します。

(これらのステップは、中小企業庁や東京商工会議所のガイドラインなどを参考に、企業の実情に合わせて調整されるものです。)

3. 計画を「絵に描いた餅」にしないためのBCP研修の重要性

BCPは、策定するだけでは意味がありません。計画が実効性を持つためには、そこで定められた内容を組織の全員が理解し、緊急時に迅速かつ的確に行動できる能力が不可欠です。このために重要なのが、実践的なBCP研修です。

研修では、単に計画書の内容を説明するだけでなく、過去の災害やサイバー攻撃の具体的な事例を学ぶことが極めて有効です。実際に何が起こり、どのような判断や行動が成功・失敗につながったのかを追体験することで、参加者は自分事としてBCPの意義を理解し、緊急時のイメージを持つことができます。

また、机上の訓練だけでなく、シミュレーションやロールプレイングを取り入れることで、より実践的な対応能力を養うことができます。安否確認システムの利用訓練、情報伝達訓練、代替拠点での業務訓練などを定期的に行うことで、計画は血の通った「生きた計画」となります。

4. 中川総合法務オフィスが提供する、一歩踏み込んだBCP策定・研修支援

BCP策定は多岐にわたる専門知識と、組織の現状や実態を踏まえたきめ細やかな対応が求められます。特に、法務、経営、リスクマネジメント、そして人間の行動心理や倫理観まで踏み込んだ視点が不可欠です。

中川総合法務オフィスの代表である中川恒信は、単なる法律や経営の専門家にとどまらず、豊富な人生経験に裏打ちされた深い洞察力と、哲学・思想、自然科学にまで及ぶ幅広い知見を持っています。この多角的な視点こそが、一般的なBCP策定支援とは一線を画す、本質的なリスク対応能力の構築を可能にします。

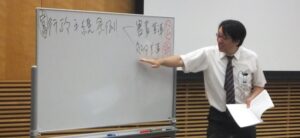

中川は、単にテンプレートに沿って計画を作るのではなく、企業の文化、事業特性、そして従業員の皆様の安全と安心を最優先に考えた、真に機能するBCP策定をサポートします。また、研修においては、一方的な知識伝達ではなく、参加者一人ひとりの意識を変革し、「もしも」の時に「動ける」人材を育成することに重点を置きます。まるで啓蒙家のように、物事の根本的な理解を促し、受講者の主体的な行動を引き出す研修は、多くの企業から高い評価を得ています。

中川恒信のBCP・コンプライアンス研修/コンサルティングの強み:

- 圧倒的な実績: 850回を超えるコンプライアンス研修等の実績があり、多様な業種・規模の組織を支援してきました。

- 不祥事対応の経験: 不祥事を起こした組織のコンプライアンス態勢再構築に深く関与した経験から、机上の空論ではない、危機対応の実践的なノウハウを提供できます。

- 実務家としての知見: 企業の内部通報外部窓口を現に担当しており、組織の生の情報と課題をリアルタイムで把握しています。

- メディアからの信頼: 不祥事企業の再発防止策について、しばしばマスコミから意見を求められるなど、その見識は広く認められています。

- 幅広い視野: 法律、経営、リスク管理に加え、人間の心理や社会構造、さらには哲学・自然科学の視点を取り入れた、本質を見抜くアプローチで、予測不能な事態にも対応できるレジリエンス(回復力・適応力)のある組織づくりを支援します。

BCP策定は、未来への投資です。予期せぬ危機から企業と大切な従業員を守り抜き、事業を持続させるために、ぜひ専門家である中川総合法務オフィスにご相談ください。

BCP研修の費用は、1回あたり30万円(税別)を基本としております。貴社の状況に合わせたカスタマイズも可能です。

お問い合わせ

企業のBCP策定、見直し、または実践的なBCP研修にご関心をお持ちでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

- お電話: 075-955-0307

- サイトの相談フォーム: https://compliance21.com/contact/

御社にとって最適なBCPと、有事の際に真価を発揮する組織態勢づくりを、中川総合法務オフィスがお手伝いいたします。