はじめに

建設業法第25条の27から第26条は、建設工事の品質確保と適正な施工を実現するための中核的な規定である。特に主任技術者・監理技術者の配置義務は、建設業法違反で最も多い類型の一つであり、実務上の重要性は極めて高い。

本稿では、施工技術の確保に関する建設業者の責務から、具体的な技術者配置義務まで、実務に即して詳細に解説する。

第一部:施工技術の確保(第25条の27)

1. 条文の位置づけと趣旨

第25条の27は、平成26年の建設業法改正により新設された条文で、建設業の持続的発展を支える「担い手の確保・育成」を法的義務として明確化したものである。

少子高齢化による建設技能労働者の減少、若年入職者の不足という構造的課題に対応するため、建設業者に対して積極的な取り組みを求める規定となっている。

2. 建設業者の責務(第1項)

条文

建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。

(1) 「担い手の育成及び確保」の意義

「担い手」とは、技能労働者、技術者、現場管理者など、建設工事に従事するあらゆる人材を指す。単に人員を確保するだけでなく、その「育成」まで含めている点が重要である。

具体的な取り組み例

- 新規学卒者の採用と計画的な育成

- 若手技術者への体系的な研修プログラムの実施

- 熟練技能者から若手への技能継承の仕組み構築

- インターンシップの受入れ

- 建設業の魅力発信活動

(2) 「施工技術の確保」の範囲

施工技術の確保は、単なる技術の維持ではなく、新技術への対応、施工管理能力の向上、安全管理技術の習得など、多岐にわたる。

国土交通省「担い手三法」(建設業法、入契法、品確法の一体改正)の趣旨からも、持続可能な建設業の実現が求められている。

3. 適正な賃金と処遇の確保(第2項)

条文

建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。

(1) 条文の背景

建設業における賃金水準の低さ、社会保険未加入問題が、担い手不足の大きな要因となっていた。本項は、こうした状況を改善し、建設業を「選ばれる産業」とするための規定である。

(2) 「公正な評価」の具体化

技能労働者については「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の活用が推奨されている。CCUSは以下の機能を持つ。

建設キャリアアップシステムの概要

- 技能者の資格、就業履歴等を蓄積

- 能力評価基準に基づく4段階のレベル判定

- 客観的な能力評価による適正な処遇の実現

国土交通省は、公共工事において元請業者にCCUS完全実施を原則義務付ける方針を示している(令和5年度以降段階的に拡大)。

(3) 「適正な賃金の支払」の実務

社会保険加入の徹底 建設業許可の要件として、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への適正な加入が求められる。未加入企業は許可更新が認められない。

設計労務単価の適切な反映 国土交通省が毎年公表する「公共工事設計労務単価」は、公共工事の積算基準であるだけでなく、民間工事においても賃金水準の目安となる。令和5年度の設計労務単価は全国全職種平均で22,227円(前年度比2.5%増)となっている。

週休二日の確保 適正な工期設定により週休二日を確保することも、労働者の処遇改善の重要な要素である。国土交通省の「工期に関する基準」では、週休二日の確保を前提とした工期設定が求められている。

4. 建設工事従事者の自己研鑽義務(第3項)

条文

建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。

本項は、建設業者だけでなく、現場で働く個々の技術者・技能者に対しても、継続的な能力向上を求めている。

具体的な取り組み

- 職業訓練の受講

- 資格取得への挑戦

- 安全教育への参加

- 新技術・新工法の習得

5. 国の支援措置(第4項)

国土交通省は、担い手確保・育成のため、以下のような施策を実施している。

主な施策

- 建設技能者の育成支援事業

- 建設業働き方改革加速化プログラム

- 若年者の入職促進・定着支援

- 女性活躍推進

- 外国人材の適正な受入れ環境整備

第二部:ICT活用等の措置(第25条の28)

1. 条文の趣旨

第25条の28は、令和元年の建設業法改正により新設された条文で、建設現場の生産性向上と働き方改革を推進するため、ICT(情報通信技術)の活用を促進するものである。

2. 特定建設業者のICT活用義務(第1項)

条文

特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 「特定建設業者」に限定される理由

下請業者を使用する立場にある特定建設業者は、工事全体の管理責任を負うため、ICT活用による施工管理の効率化・高度化が特に求められる。

(2) 具体的なICT活用の内容

i-Constructionの推進 国土交通省は「i-Construction」として、建設生産プロセス全体にICTを導入する取り組みを推進している。

主な技術

- 3次元測量データの活用

- ICT建設機械による施工

- 電子納品・電子検査

- BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)の活用

- ドローンによる測量・点検

- Web会議システムの活用

施工管理システムの例

- 工程管理システム

- 品質管理システム

- 安全管理システム

- 原価管理システム

- 情報共有システム(ASP、クラウド)

(3) 努力義務の意義

「努めなければならない」という努力義務規定であるが、実務上は以下の理由から実質的な義務化が進んでいる。

- 公共工事における加点評価

- 発注者からの要請

- 競争力確保の必要性

3. 下請指導義務(第2項)

条文

発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

元請の特定建設業者は、自らがICTを活用するだけでなく、下請業者もそのシステムを利用できるよう指導する責務がある。

具体的な指導内容

- 施工管理システムの使用方法の教育

- 必要な機器・ソフトウェアの貸与または導入支援

- データ入力・共有方法の指導

- セキュリティ対策の指導

4. 国土交通大臣の指針(第3項)

国土交通省は「建設業法第25条の28第3項の規定に基づく指針」を策定し、ICT活用の具体的な方向性を示している。

指針の主な内容

- ICT活用の目的と効果

- 活用が期待される技術の例示

- 導入にあたっての留意点

- 下請業者への配慮事項

第三部:主任技術者・監理技術者の配置(第26条)

1. 技術者配置制度の概要

第26条は建設業法の中核をなす規定であり、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場に一定の資格を有する技術者の配置を義務付けるものである。

2. 主任技術者の配置義務(第1項)

条文

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

(1) 主任技術者の資格要件

第7条第2号イ、ロ、ハに該当する者とは、以下のいずれかである。

イ 一級・二級技術検定合格者等

- 該当する建設業の一級技術検定合格者

- 該当する建設業の二級技術検定合格者

ロ 一定の実務経験者

- 大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験

- 高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験

- その他の者は10年以上の実務経験

ハ 国土交通大臣が個別に認めた者

(2) 配置義務の範囲

すべての建設工事に主任技術者の配置が必要である。工事金額の大小、工期の長短を問わない。

3. 監理技術者の配置義務(第2項)

条文(要旨)

発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になる場合、監理技術者を置かなければならない。

(1) 監理技術者配置が必要となる要件

要件1:発注者から直接請け負った工事であること いわゆる元請工事である。下請工事には監理技術者配置義務はない。

要件2:特定建設業の許可業者であること

要件3:下請代金の総額が一定額以上であること 政令で定める金額は、建築一式工事の場合7,000万円以上、その他の工事は4,500万円以上である(建設業法施行令第2条)。

この金額は、消費税込みの下請契約の合計額である。元請が直接施工する部分は含まれない。

(2) 監理技術者の資格要件

第15条第2号イ、ロ、ハに該当する者で、主任技術者より高度な資格が求められる。

イ 一級技術検定合格者等

- 該当する建設業の一級技術検定合格者

- 技術士(対応する部門)

ロ 国土交通大臣が認定した者

ハ 国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した者

指定建設業の特則 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種(指定建設業)については、一級技術検定合格者等(イ)に限定される。

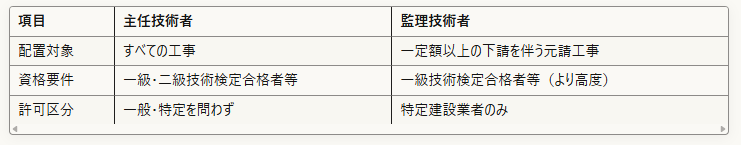

(3) 主任技術者と監理技術者の違い

(3) 主任技術者と監理技術者の違い

4. 専任配置義務(第3項本文)

条文(要旨)

公共性のある施設等に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

(1) 専任配置が必要となる工事

政令で定める重要な建設工事(建設業法施行令第27条)

- 公共性のある施設または工作物に関する建設工事

- 多数の者が利用する施設または工作物に関する建設工事

具体的な工事例

- 国、地方公共団体等が発注する工事

- 学校、病院、劇場、百貨店等

- 道路、鉄道、港湾、空港等

金額要件 請負代金の額が、建築一式工事の場合8,000万円以上、その他の工事は4,000万円以上の工事(建設業法施行令第27条第1項)。

(2) 「専任」の意義

専任の定義 「専任」とは、他の工事現場の職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることを意味する。

国土交通省の解釈

- 原則として工事現場に常駐

- 当該工事に関する業務以外の業務を行わないこと

- やむを得ず現場を離れる場合も、当該工事に関する業務に限る

専任期間 工事の着手から完成までの期間(請負契約の工期)が専任期間となる。ただし、以下の期間は除かれる。

- 設計期間

- 資材の調達期間(現場搬入前)

- 降雪・地盤養生等により工事が中断する期間

5. 専任配置の例外(第3項但書)

(1) 第1号の例外:小規模工事等の兼任特例

要件イ:請負代金の要件 当該建設工事の請負代金が政令で定める金額(3,500万円(建築一式工事は7,000万円))未満であること。

要件ロ:工事現場間の移動時間等の要件 国土交通省令(建設業法施行規則第18条)で定める要件に適合すること。

具体的な要件

- 工事現場の相互間の距離が10km程度の近接した場所であること

- それぞれの工事において、工事の規模、内容等に照らし、当該工事現場に専任で置くべき主任技術者等を工事現場ごとに専任で置くこととした場合と同程度の職務の遂行が可能であること

要件ハ:ICT活用の要件 主任技術者等が工事現場の状況を、情報通信技術を利用する方法により確認できる措置が講じられること。

具体的な措置(建設業法施行規則第18条第2項)

- 遠隔地から工事現場の状態をリアルタイムで確認できるよう、カメラ等の設置

- 情報通信技術を利用した施工管理システムの活用

(2) 第2号の例外:監理技術者補佐制度

制度の概要 工事現場に監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置する場合、監理技術者本人は専任でなくてもよい(他の工事と兼任可能)とする制度である。

監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第27条第3項) 第15条第2号イ、ロ、ハに該当する者に準ずる者として、以下のいずれかに該当する者。

- 一級技術検定の第一次検定合格者

- これと同等以上の能力を有する者

令和元年改正により、一級技術検定が第一次検定と第二次検定に分割され、第一次検定合格者は「技士補」の称号が付与される。この技士補が監理技術者補佐になれる。

活用の実務 大規模工事や複数の工事を管理する必要がある場合に、経験豊富な監理技術者が複数現場を統括し、各現場には技士補が常駐する体制が可能となる。

6. 兼任工事数の上限(第4項)

条文(要旨)

兼任工事現場の数が、適切な職務遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、専任の例外規定は適用しない。

建設業法施行令第27条第4項により、兼任できる工事現場の数は、技術者1人につき2つまでとされている。

7. 監理技術者資格者証(第5項)

条文(要旨)

専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、講習を受講したもののうちから選任しなければならない。

(1) 監理技術者資格者証の制度

監理技術者資格者証は、第27条の18に基づき、国土交通大臣が一級技術検定合格者等に交付するカード型の証明書である。

記載事項

- 氏名、生年月日、写真

- 資格の種別

- 交付番号、有効期限

有効期間 5年間(更新制)

(2) 講習の受講義務

監理技術者資格者証の交付を受けた者は、第26条の6から第26条の8の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施する「監理技術者講習」を5年ごとに受講しなければならない。

講習の内容

- 建設工事の施工の管理方法

- 最近の建設技術の動向

- 建設関係法令の改正内容

実施機関の例

- 一般財団法人建設業振興基金

- 各種業界団体

8. 資格者証の提示義務(第6項)

条文

監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

発注者は、適格な監理技術者が配置されているかを確認する権利を有する。

実務上の留意点とコンプライアンス

1. 技術者配置違反のリスク

技術者配置義務違反は、建設業法違反の中で最も多い類型の一つである。違反があった場合、以下の処分を受けるおそれがある。

行政処分

- 指示処分(建設業法第28条第1項)

- 営業停止処分(同条第3項)

- 許可取消処分(同条第3項、第29条)

罰則

- 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科(第47条第1号)

社会的制裁

- 公共工事入札資格の停止

- 企業イメージの低下

2. よくある違反パターン

(1) 名義貸し

実際には配置していない技術者の名前だけを工事台帳に記載する行為は、重大な違反である。

(2) 専任義務違反

専任を要する工事で、技術者が他の工事現場と兼務している場合。

(3) 途中での無断交代

やむを得ない理由なく、工事途中で主任技術者・監理技術者を交代させる行為。交代には発注者の承諾が必要である。

3. 適正な技術者配置のチェックポイント

配置前の確認事項

- 技術者の資格証明書の確認

- 他の工事との兼務状況の確認

- 専任要件の該当性確認

- 監理技術者資格者証の有効期限確認(専任監理技術者の場合)

- 講習受講状況の確認(専任監理技術者の場合)

配置後の管理

- 工事台帳への記載

- 施工体制台帳への記載

- 現場への常駐状況の管理

- 発注者への通知

4. ICT活用の実践

技術者配置の合理化のためには、ICT活用が不可欠である。

推奨される取り組み

- Web会議システムによる遠隔臨場

- IoTセンサーによる施工状況の遠隔監視

- ドローンによる工事進捗確認

- タブレット端末による現場情報共有

国土交通省は「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を定めており、これに準拠した運用が求められる。

まとめ

建設業法第25条の27から第26条は、建設業の持続的発展と工事の品質確保のための根幹をなす規定である。

重要ポイント

- 担い手の確保・育成は建設業者の法的責務である

- 適正な賃金支払いと処遇改善が求められる

- ICT活用による生産性向上が推進されている

- すべての工事に主任技術者の配置が必要

- 一定規模以上の元請工事には監理技術者が必要

- 重要工事では専任配置が原則

- 専任配置の例外にはICT活用等の厳格な要件がある

- 違反には厳しい行政処分と刑事罰がある

建設業者は、これらの規定を正確に理解し、適切に遵守する体制を構築しなければならない。特に技術者配置については、工事受注時から完成まで、継続的な管理が求められる。

国土交通省の各種指針やガイドライン、さらには「建設キャリアアップシステム」等の施策を積極的に活用し、法令遵守と企業の発展を両立させることが重要である。

建設業のコンプライアンス体制構築なら中川総合法務オフィスへ

建設業法の技術者配置義務や担い手確保、ICT活用の要請は、年々厳格化しています。「うっかり違反」では済まされず、営業停止や許可取消といった重大な処分リスクが存在します。

中川総合法務オフィスの強み

代表の中川恒信は、これまで850回を超えるコンプライアンス研修を担当し、建設業をはじめとする多様な業界で企業の法令遵守体制構築を支援してきました。不祥事を起こした組織のコンプライアンス態勢再構築にも携わり、実効性のある再発防止策の立案・実施を経験しています。

現在、複数の企業で内部通報の外部窓口を担当しており、組織内部の声を適切に拾い上げ、問題の早期発見・早期対応を実現する仕組みづくりに精通しています。また、企業不祥事が発生した際には、マスコミから再発防止策についての意見を求められることも多く、社会的な視点からも信頼される専門家です。

建設業特有のリスクに対応

建設業法は技術者配置、施工体制台帳、一括下請負の禁止など、独自の規制が多く、実務での判断に迷うケースが少なくありません。当オフィスでは、国土交通省の通達や最新の行政処分事例を踏まえた、実践的な研修・コンサルティングを提供します。

ご提供するサービス

- 建設業法をはじめとする建設関係法令のコンプライアンス研修

- 技術者配置管理の実務チェック体制構築支援

- 下請取引適正化のための社内規程整備

- リスクマネジメント研修(契約リスク、現場リスク等)

- 内部通報制度の構築・運用支援

- 不祥事発生時の再発防止策立案

費用について 研修・コンサルティング費用は、1回30万円(税別)を原則としています。貴社の課題やご要望に応じて、カスタマイズしたプログラムをご提案いたします。

お問い合わせ 建設業のコンプライアンス体制に不安をお感じの経営者・管理者の方、ぜひ一度ご相談ください。

中川総合法務オフィス

- ウェブサイト:https://compliance21.com/

- お電話:075-955-0307

- 相談フォーム:https://compliance21.com/contact/

貴社の持続的発展のため、実効性のあるコンプライアンス体制構築をご支援いたします。