企業や地方公共団体のコンプライアンス研修やハラスメント防止研修を担当させていただく中で、最も多く寄せられる質問の一つが、「パワーハラスメント(パワハラ)と、業務上必要な『指導』は、具体的にどう違うのか?」というものです。特に、組織には必然的に上下関係が存在し、部下や後輩、あるいは取引先に対して指導や指示を行う場面は避けられません。しかし、その指導が行き過ぎれば、パワハラと認定され、法的責任を問われるリスクも生じます。

長年にわたり企業の法務・コンプライアンス問題に携わり、社会科学(法律・経営学)のみならず、哲学・思想といった人文科学、さらには自然科学の領域にも関心を寄せ、多角的な視点から人間と社会を見つめてきた経験を持つ、中川総合法務オフィス代表の私が、現在の日本社会におけるパワハラと指導の判断基準について、実践的な観点から解説いたします。特に、「第一基準」「第二基準」「緩和基準」という3つの段階で整理することで、現場での判断の一助となることを目指します。

1.時代と共に変化する「ハラスメント」の捉え方

まず理解しておくべきは、何が「ハラスメント」と見なされるかは、時代によって変化するということです。私が社会人として経験を積んだ昭和の時代には、厳しい指導、時には現代の基準では到底許容されないような言動も、「指導」の名の下に行われていた側面は否定できません。スポーツ界における経験からも、その変化は肌で感じています。

しかし、令和の現在、人権意識の高まりや労働法規の整備により、個人の尊厳を守り、安全な職場環境を確保することの重要性が広く認識されています。かつての「常識」が通用しなくなった今、私たちは現在の基準に照らして、ハラスメント問題を考えなければなりません。

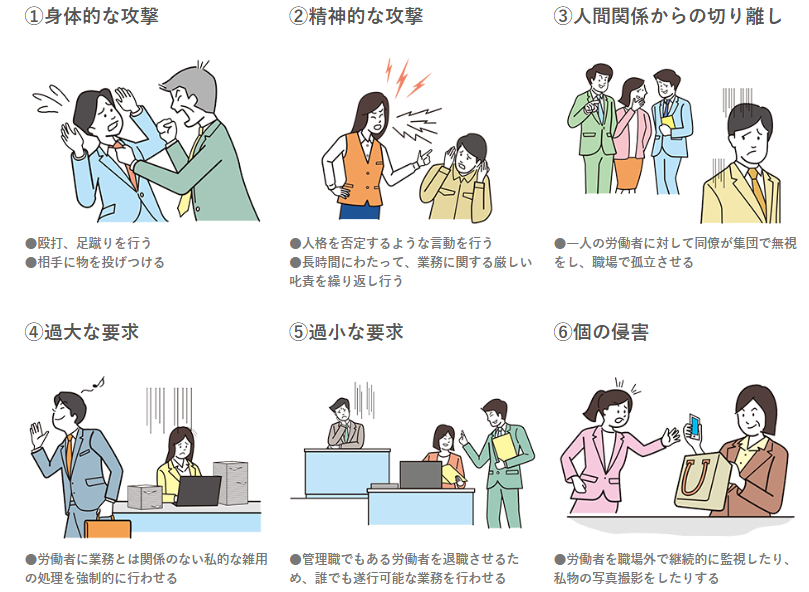

2.パワハラ判断の「第一基準」:厚生労働省が示す明白なNG行為「6類型」

パワハラか否かを判断する上での第一の基準となるのが、厚生労働省が示しているパワハラの代表的な言動の「6類型」です。これは、平成20年前後に専門家による議論を経て整理されたもので、これらに該当する行為は、原則としてパワハラと認定される可能性が極めて高い、いわば「問答無用でアウト」な行為類型と言えます。

- 身体的な攻撃(暴力): 殴る、蹴る、物を投げつけるといった行為。これは、かつての体育会的な指導では見られたかもしれませんが、現在は許されません。職場での暴力はパワハラである以前に、刑法上の暴行罪・傷害罪に該当しうる違法行為です。

- 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言): 人格を否定するような発言、能力を執拗に罵倒する言葉(例:「アホ」「ノロマ」「役立たず」など)、他の従業員の前での罵倒など。相手の心を深く傷つける行為です。

- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視): 特定の従業員を意図的に無視する、別室に隔離する、重要な会議や情報から意図的に外すなど。人は社会的な存在であり、孤立させられることは精神的に大きな苦痛を伴います。

- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害): 能力や経験をはるかに超える達成不可能なノルマを課す、不要な業務を強制する、必要な情報やツールを与えずに業務を命じるなど。長時間労働や過労にも繋がりかねません。

- 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと): 専門職の従業員に単純作業ばかりさせる、意図的に仕事を与えず放置するなど。人は誰しも、組織や社会に貢献しているという「承認欲求」を持っています。これを満たさせない行為は、従業員の意欲を著しく低下させ、精神的な苦痛を与えます。

- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること): 思想信条、性的指向・性自認、病歴、家庭環境など、業務とは無関係なプライベートな情報を詮索したり、言いふらしたりする行為。憲法でも保障されるプライバシー権の侵害にあたります。(※中部電力事件などが参考判例として挙げられます)

これらの6類型に該当する行為は、指導の範囲を逸脱したパワハラであると強く推認されます。

◆上記の6つのイラストは、典型的6類型に当たるものです(厚生労働省HP参照)

3.パワハラ判断の「第二基準」:裁判例から見る違法性の高い指導方法

第一基準の6類型ほど明白ではなくとも、裁判例の積み重ねの中で、パワハラと認定され、企業の法的責任(不法行為責任など)が問われる可能性が高いとされる指導方法があります。これらを第二の基準として認識しておくことが重要です。

- 長時間にわたる執拗な叱責: 些細なミスに対して、何時間にもわたって繰り返し厳しく問い詰めるような行為。

- 他の従業員の面前での叱責: 人格や尊厳を傷つけるような叱責を、他の従業員が見ている前で公然と行う行為。

- 繰り返し行われる厳しい叱責: 一度や二度ではなく、常態的に厳しい叱責が繰り返される場合。

- 人事評価や処遇に関する不適切な言動: 「お前はクビだ」「降格させるぞ」「辞めた方がいい」など、雇用や待遇に関する不安を煽るような発言を伴う指導。これは従業員の生活基盤を脅かすものであり、極めて悪質と判断されやすい傾向にあります。(※自身の経験からも、左遷や不当な評価の辛さは身をもって理解しています。)

これらの行為は、たとえ指導する側に悪意がなかったとしても、客観的に見て相手に過度の精神的苦痛を与えるものであり、違法なパワハラと判断されるリスクが高いと言えます。

4.指導の正当性を補強する「緩和基準」:指導と判断されやすくなる要素

では、どのような場合に、厳しい言動が「指導」として正当化されうるのでしょうか。絶対的な基準ではありませんが、以下の要素が考慮されることで、パワハラではなく正当な指導と判断される方向に働く可能性があります。これを「緩和基準」と呼びます。

- 指導の「緊急性」: その指導を直ちに行わなければ、重大な事故や損害が発生する危険がある場合。例えば、建設現場での安全指示や、医療現場での緊急対応など、人命や安全に関わる場面では、強い口調での指示が必要となることもあり得ます。

- 指導の「必要性」: 対象となる従業員の行為が、職場の規律を著しく乱したり、他の従業員や顧客に多大な迷惑をかけたりするなど、相応の指導が必要不可欠と客観的に認められる場合。ただし、必要性があるからといって、どのような手段も許されるわけではありません。

- 「弁明の機会」の付与: 指導を行う際に、一方的に叱責するだけでなく、なぜそのような行為に至ったのか、従業員本人に説明する機会(弁明の機会)をきちんと与えていること。そして、指導する側はその弁明に真摯に耳を傾ける姿勢が重要です。理由があれば、それを考慮した上で指導を行うべきです。

これらの緩和基準を満たしていても、第一基準(6類型)や第二基準(裁判例に見る違法性の高い行為)に該当するような態様であれば、パワハラと判断される可能性は依然として残ります。あくまで、総合的な判断の中の一要素と考えるべきです。

5.ハラスメント問題の根本解決に必要な視点:組織風土とリーダーシップ

これらの基準を理解することは重要ですが、ハラスメント問題を個別の事案として捉えるだけでは不十分です。日本社会全体、そして個々の組織において、ハラスメントを許さないという文化を醸成することが不可欠です。

現状では、多くの組織で内部通報制度が十分に機能していなかったり、相談担当者や調査担当者のスキルが不足していたりする課題が見られます。安易に第三者委員会に委ねるのではなく、まずは組織自身が問題と向き合い、自律的に解決・改善を図る姿勢が求められます。

そして何より重要なのは、経営トップの強いコミットメントです。「ハラスメントは絶対に許さない」「何が正しいかを考えて行動せよ」という明確なメッセージを発信し、率先して模範を示すことが、組織全体の意識を変える上で不可欠です。(※京セラの稲盛和夫氏のような、原理原則に基づいた経営姿勢は、ハラスメント防止においても示唆に富みます。)

ハラスメントのない健全な職場環境は、従業員のエンゲージメントを高め、ひいては組織全体の生産性向上にも繋がります。これは、現代の企業経営における最重要課題の一つと言えるでしょう。

6.「心理的安全性」:ハラスメント防止と健全な組織文化の礎

ここで強調したいのが、「心理的安全性(Psychological Safety)」という概念です。心理的安全性が高い職場とは、従業員が「この組織(チーム)の中では、対人関係においてリスクのある行動を取っても安全である」と感じられる状態を指します。具体的には、自分の意見や懸念、あるいは間違いを率直に話しても、罰せられたり、屈辱的な思いをさせられたりしないと信じられる環境のことです。

ハラスメントが横行する職場は、まさに心理的安全性が著しく低い状態と言えます。従業員は報復を恐れて声を上げられず、問題が潜在化・深刻化しがちです。逆に、心理的安全性が確保されていれば、従業員はハラスメントの兆候や懸念を早期に表明しやすくなり、問題の未然防止や早期解決に繋がります。

また、心理的安全性は、建設的な「指導」を行う上でも不可欠な土壌となります。部下が上司からのフィードバックを前向きに受け止め、自身の成長に繋げるためには、その指摘が人格攻撃ではなく、あくまで成長を願ってのものであるという信頼関係、すなわち心理的安全性が根底になければなりません。安心して質問したり、異論を唱えたりできる関係性があってこそ、真の指導・育成が機能するのです。

したがって、ハラスメントを防止し、健全で生産性の高い組織を築くためには、単に禁止事項を設けるだけでなく、リーダーが率先して、従業員一人ひとりが安心して発言・行動できる「心理的安全性」の高い環境を積極的に構築していくことが、極めて重要なのです。

まとめ

パワハラと指導の境界線は、時に曖昧に見えることもありますが、今回ご紹介した「第一基準」「第二基準」「緩和基準」を参考に、客観的な視点で判断することが重要です。

中川総合法務オフィスでは、コンプライアンス体制の構築支援、ハラスメント防止研修(全国対応可)などを通じて、企業や組織が健全な職場環境を築くためのお手伝いをさせていただいております。相続、著作権問題、そして企業法務・コンプライアンスに関するご相談は、豊富な実務経験と多角的な知見を持つ当オフィスに、どうぞお気軽にお寄せください。