企業の成長と信頼を揺るがすコンプライアンス違反。なぜ、不正行為は後を絶たないのでしょうか?そのメカニズムを解き明かす鍵として、会計学者ドナルド・R・クレッシーが提唱した「不正のトライアングル」理論があります。この理論は、特に横領などの不正行為が発生する際の3つの要因を示しており、コンプライアンス研修において必ず理解しておくべき重要な概念です。

本記事では、不正のトライアングルの各要素を深掘りし、具体的な事例や対策、そして中川総合法務オフィスがコンプライアンス研修で重視するポイントについて、代表中川の多岐にわたる知見(法律・経営などの社会科学、哲学・思想などの人文科学、さらには自然科学の視点)を交えながら、徹底的に解説します。

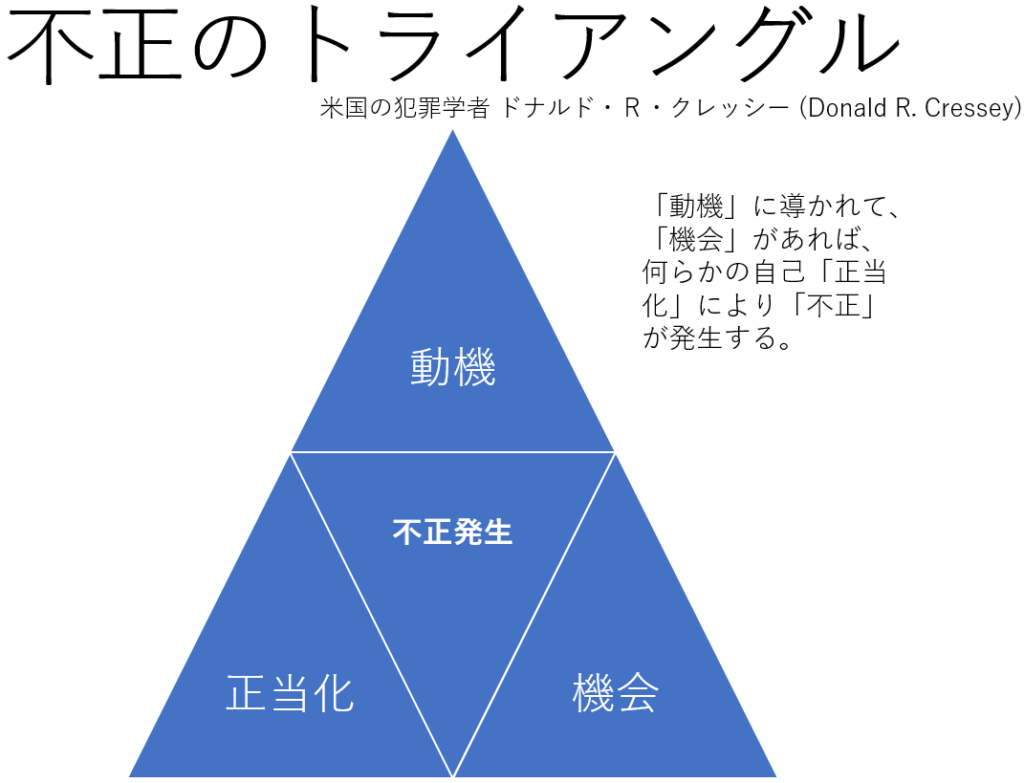

1. 不正のトライアングルとは?不正発生のメカニズムを理解する

不正のトライアングル理論は、不正行為が以下の3つの要素が揃ったときに発生しやすくなるという考え方です。

不正のトライアングルの図解

- 機会 (Opportunity):不正を実行できる環境や状況の認識

- 動機 (Motivation/Pressure):不正に手を染める強い誘引やプレッシャー

- 正当化 (Rationalization):不正行為を自分の中で合理化する思考プロセス

これらの要素が、まるでトライアングルの3辺のように相互に関連し合い、不正行為という結果を引き起こします。特に、企業の資金や資産を横領するような「領得行為」において、この理論は高い妥当性を持つとされています。

企業がコンプライアンス体制を構築し、内部統制、リスクマネジメント、内部監査を機能させる上で、このトライアングルの各要素を理解し、それぞれに対する効果的な対策を講じることが不可欠です。

【中川代表の視点】不正のトライアングルと人間性の普遍的課題

クレッシーの理論は、単なる犯罪学の枠を超え、人間の行動原理や組織のあり方に対する深い洞察を含んでいます。人間は誰しも、状況や環境によって弱さを見せることがあります。この理論は、そうした人間性の普遍的な側面と、社会システムや組織文化が個人に与える影響を鋭く指摘しています。哲学や倫理学が長年問い続けてきた「人間はなぜ過ちを犯すのか」という問いにも通じるものがあり、企業経営においても、この根源的な問いに向き合うことの重要性を示唆しています。

2. 不正のトライアングルの第1要素:「機会」 – 不正が生まれる土壌

「機会」とは、不正行為を実行することが可能であり、かつ、発覚するリスクが低いと認識される状況を指します。

- 具体的な「機会」の例:

- 業務プロセスの不備: 職務権限の集中(一人が予算策定から執行、承認まで完結できる)、担当者による業務のブラックボックス化。

- 内部統制システムの形骸化: チェック体制が機能していない、承認プロセスが名ばかりになっている、内部監査が甘い。

- 物理的・技術的環境: 単独での長時間作業が常態化している、高度な専門知識が必要で他者が内容を把握しにくい業務。

- 組織風土の問題: コンプライアンス意識の低い職場、不正を見過ごす文化、内部通報制度の機能不全。

【中川代表の視点】「機会」を生み出す組織構造とシステム思考

「機会」は、個人の資質以上に、組織の構造やシステム、そしてテクノロジーの進化によってもたらされる側面があります。例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む現代においては、サイバーセキュリティの脆弱性が新たな「機会」を生み出すこともあります。これは、自然科学における生態系のバランスや、複雑系科学で語られるシステムの脆弱性とも通じるものがあります。一部の機能不全がシステム全体に予期せぬ影響を及ぼすように、組織内の小さな「機会」が、大きな不正へと発展するリスクを常に内包しているのです。経営者は、自社の業務プロセスや管理体制を、客観的かつシステム思考で評価し、潜在的な脆弱性を特定・改善する努力が求められます。

「機会」を低減するための対策例:

- 職務分掌の徹底: 業務の担当者と承認者を分離し、相互牽制を働かせる。

- 内部統制システムの強化: 定期的な業務プロセスの見直し、内部監査の充実、アクセス権限の適切な管理。

- 物理的・電子的セキュリティの強化: 監視カメラの設置、入退室管理、情報システムへのアクセスログ監視。

- 透明性の高い組織文化の醸成: 心理的安全性の向上、オープンなコミュニケーション、内部通報制度の信頼性向上。

※参考:金融庁や経済産業省は、上場企業に対し内部統制報告制度(J-SOX)を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用を求めています。これは「機会」の低減に直結する取り組みです。

3. 不正のトライアングルの第2要素:「動機」 – 不正へと駆り立てる心理

「動機(プレッシャー)」とは、個人が不正行為に手を染める強い誘因や心理的な圧力を指します。これらは、個人的な事情から組織的な要因まで多岐にわたります。

- 具体的な「動機」の例:

- 個人的な経済的困窮: 多額の借金、ギャンブル依存、浪費癖、家族の医療費など。

- 会社からのプレッシャー: 過大なノルマ、達成不可能な目標設定、人事評価への強い不安。

- 処遇への不満: 給与や昇進に対する不公平感、正当に評価されていないという認識。

- 個人的な欲求・人間関係: 他者からの過度な期待、承認欲求、社内での孤立、個人的なトラブル。

【中川代表の視点】「動機」とリーダーシップ、そして人間存在の根源的欲求

「動機」の多くは、個人の経済的困窮に起因するように見えますが、その背景には、現代社会における過度な競争や、組織内での人間関係の希薄化、個人の尊厳が軽視される風潮なども影響していると考えられます。最新のリーダーシップ論では、メンバーの内発的動機付けや心理的安全性の確保が重要視されていますが、これはまさに不正の「動機」を抑制する上で極めて効果的です。また、哲学や思想史を紐解けば、人間の承認欲求や自己実現欲求は根源的なものであり、これらが満たされない状態が続けば、歪んだ形で現れることもあります。経営者は、従業員が経済的な安定だけでなく、精神的な充足感や自己肯定感を得られるような職場環境を提供できているか、常に自問すべきでしょう。

「動機」を低減するための対策例:

- 公正な人事評価制度の確立と適切な目標設定: 努力が報われる、透明性の高い評価システムを構築する。

- 良好な労働環境の整備: 過度な長時間労働の是正、ハラスメントのない職場づくり、相談しやすい窓口の設置(EAP:Employee Assistance Program 従業員支援プログラムの導入など)。

- 従業員エンゲージメントの向上: 企業理念の浸透、キャリアパスの提示、コミュニケーションの活性化。

- 経済的支援制度の検討: 緊急時の貸付制度、ファイナンシャルプランニング教育など。

4. 不正のトライアングルの第3要素:「正当化」 – 不正を合理化する心の罠

「正当化」とは、不正行為を行う際に、自身の良心の呵責を和らげたり、罪悪感を打ち消したりするために、その行為を自分の中で都合よく解釈し、合理化する心理プロセスです。

- 具体的な「正当化」の例:

- 「会社のためにやった。多少のルール違反は仕方ない」

- 「自分は正当に評価されていない。これくらいは当然の権利だ」

- 「一時的に借りるだけ。後で返せば問題ない」

- 「他の人もやっている。自分だけが正直でいるのは馬鹿らしい」

- 「この程度のことで、誰も傷つかない」

- 「上司の指示だから仕方なかった」(責任転嫁)

ただし、規範意識が著しく低い常習犯の場合、この「正当化」のプロセスを強く必要としないケースも見られます。

【中川代表の視点】「正当化」と倫理観、そして社会契約説の視点

「正当化」は、個人の倫理観や道徳観の歪みを如実に示します。本来、社会規範や法は、社会全体の秩序と個人の権利を守るための「契約」として機能するものです(社会契約説)。しかし、「自分だけは例外」という思考は、この契約を一方的に破棄し、自己中心的な論理で行動を合理化しようとする試みと言えるでしょう。人文科学、特に倫理学や法哲学は、こうした「正当化」の論理がいかに脆弱で、自己欺瞞に満ちているかを明らかにしてきました。企業においては、ルール遵守の重要性を繰り返し説くだけでなく、なぜそのルールが必要なのか、その背景にある倫理観や社会的意義を従業員一人ひとりが深く理解し、共感できるような教育が求められます。自然科学が客観的な法則性を追求するように、社会科学や人文科学は、人間社会の規範や価値の根拠を問い続けます。この両者の知見を統合することで、より深みのあるコンプライアンス意識を醸成できるはずです。

「正当化」を防ぐための対策例:

- 倫理教育・コンプライアンス研修の徹底: 具体的な事例を交えながら、不正行為がもたらす深刻な結果(会社、同僚、家族、自分自身への影響)を理解させる。

- 企業理念・行動規範の浸透: 組織全体で高い倫理観を共有し、不正を許さない企業文化を醸成する。

- 懲罰規定の明確化と厳格な運用: 不正行為には厳正に対処するという明確なメッセージを発信する。

- 内部通報制度の活性化と報復禁止の徹底: 不正を発見した際に、安心して声を上げられる環境を作る。

※参考:消費者庁や公正取引委員会なども、企業の倫理的行動や公正な競争を促すための啓発活動を行っており、これらは「正当化」の余地をなくす社会的な取り組みと言えます。

5. 中川総合法務オフィスのコンプライアンス研修における「不正のトライアングル」へのアプローチ

中川総合法務オフィスでは、コンプライアンス研修において、「不正のトライアングル」の3要素を深く理解し、それぞれに効果的に対処するための実践的な知恵を提供することを重視しています。

- 「機会」への対策:リスクマネジメントの視点から 業務プロセスに潜むリスクを洗い出し、COSOフレームワーク(特に「リスク評価」「統制活動」「モニタリング活動」)などを参考に、実効性のある内部統制システムの構築・運用を支援します。

- 「動機」への対策:最新リーダーシップ論と組織心理学の活用 従業員のモチベーションを高め、不正の温床となり得る不満やプレッシャーを軽減するための組織運営やコミュニケーション、リーダーシップのあり方について、具体的な手法を提示します。

- 「正当化」への対策:職業倫理の確立と企業風土の醸成 代表中川が公務員向けの教科書「道徳編」を執筆した経験も踏まえ、単なる知識としての倫理ではなく、実践的な判断力と高い倫理観を組織全体に浸透させるための具体的なプログラムを提供します。これにより、不正を他人事ではなく「自分事」として捉え、自律的に行動できる人材育成を目指します。

このアプローチは、COSOの目的(業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、関連法規の遵守)とも論理的に整合しており、企業の持続的な成長と社会的信頼の獲得に貢献します。

【代表者コラム】不正のトライアングルを超えて – 真のコンプライアンス経営とは

不正のトライアングルは、不正発生のメカニズムを理解するための優れたフレームワークですが、これに対処するだけでは十分ではありません。真のコンプライアンス経営とは、単に法律やルールを守るという受動的な姿勢を超え、高い倫理観に基づき、社会全体の持続可能性に貢献する企業活動を積極的に行うことです。

そのためには、経営者自身が、法律や経営学といった社会科学の知見だけでなく、哲学や歴史、思想といった人文科学が探求してきた「人間とは何か」「より良い社会とは何か」という根源的な問いに真摯に向き合う必要があります。さらに、自然科学が明らかにする客観的な事実や法則性を理解することも、複雑化する現代社会において的確な意思決定を行う上で不可欠です。

啓蒙家としての私の使命は、こうした多角的な視点から得られる知見を統合し、企業が直面する課題の本質を明らかにし、それぞれの組織に最適な解決策を提示することです。個人の意識改革と、それを支える組織文化の変革を通じてこそ、不正のトライアングルを効果的に断ち切り、従業員一人ひとりが誇りを持って働ける、真に健全な組織を築くことができると信じています。

6. まとめ:不正のトライアングルを理解し、コンプライアンス違反を未然に防ぐ

不正のトライアングル理論は、企業がコンプライアンス違反を未然に防ぐための強力な羅針盤となります。「機会」「動機」「正当化」の3つの要素を常に意識し、それぞれに対する具体的な対策を継続的に講じることが、健全な企業経営の基盤です。

中川総合法務オフィスは、豊富な経験と多角的な知見に基づき、貴社のコンプライアンス体制構築・強化、そして従業員の意識改革を全力でサポートいたします。コンプライアンス研修の実施や、内部統制システムの見直しなど、お気軽にご相談ください。