人生100年時代と言われる現代。私たちの生き方、そして資産の持ち方も大きく変化しています。親から子へ、そして孫へと大切な資産をどう承継していくか。それは単なる手続きの話ではなく、家族の想いを未来へ繋ぐ、極めて人間的な営みです。

こんにちは。京都・大阪を中心に1000件超の相続無料相談をお受けし、皆様の「おもいやり」を形にしてきた中川総合法務オフィスです。私たちは、単に法律の条文を解説するだけの専門家ではありません。代表の中川恒信が持つ、法学、経営学から哲学、自然科学にまで及ぶ深い知見と豊富な人生経験を基に、お一人おひとりの人生に寄り添った最適な解決策をご提案しています。

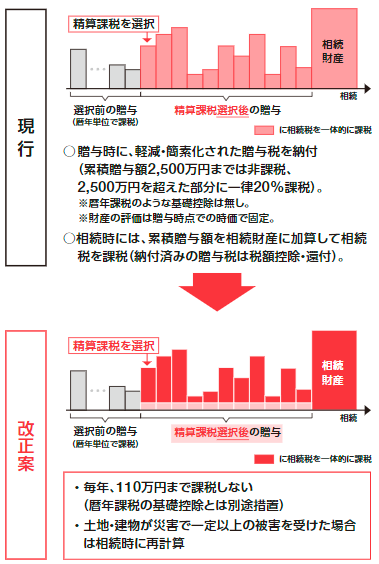

今回は、2023年、そして2024年1月の改正で大きく姿を変えた「相続時精算課税制度」について、その本質と活用法を、皆様と共に深く考えていきたいと思います。

そもそも「相続時精算課税制度」とは?

相続時精算課税制度とは、一言でいえば「生前贈与にかかる贈与税を一旦抑え、将来の相続時にまとめて精算する」という制度です。原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫へ贈与を行う際に選択できます。

この制度の根幹には、2,500万円という大きな「特別控除枠」があります。この枠内であれば、複数年にわたる贈与であっても贈与税はかかりません。ただし、その名の通り「精算」が前提であり、この制度を使って贈与した財産は、贈与した方が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税が計算されることになります。

歴史的転換!2024年1月改正の最重要ポイント

さて、ここからが本題です。2024年1月1日、この制度は画期的な改正を迎えました。それは、年間110万円の「基礎控除」が新設されたことです。

これは、従来の2,500万円の特別控除とは全くの別枠です。つまり、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税の申告は不要であり、かつ将来の相続財産に加算する必要もなくなったのです。

この改正は、単なる税制の小変更ではありません。これまで「一度選択すると、少額の贈与でも申告が必要で使いにくい」と敬遠されがちだった当制度が、より柔軟で戦略的な資産承継のツールへと昇華したことを意味します。これは、個人の資産形成と世代間の円滑な資産移転を促そうとする、国の明確な意思の表れと言えるでしょう。社会の変化に合わせ、法もまた進化していく。まさに法が社会の写し鏡であることを示す好例です。

「暦年贈与」との比較-どちらを選ぶべきか

生前贈与には、もう一つ「暦年贈与」という方法があります。こちらも年間110万円の基礎控除がありますが、相続開始前7年以内(2024年以降の贈与から段階的に延長)の贈与は相続財産に加算されてしまいます。

一方、新しい相続時精算課税制度の年間110万円の控除には、この「7年縛り」がありません。極端な話、亡くなる直前の贈与であっても、110万円の範囲内であれば相続税の対象外となるのです。

どちらの制度が最適かは、ご家族の資産状況、将来の計画によって異なります。例えば、将来的に価値が上がることが確実視される不動産や自社株などを早めに贈与したい場合には、贈与時の時価で評価額を固定できる相続時精算課税制度が有利に働くケースが多くあります。

制度活用の注意点と専門家の視点

もちろん、万能な制度ではありません。一度、相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については二度と暦年贈与に戻ることができないという、後戻りのできない重要な選択であることは心に留め置く必要があります。

また、この制度を利用して贈与された土地は、相続時に「小規模宅地等の特例」が適用できないといったデメリットも存在します。

法律や制度は、いわば羅針盤です。しかし、嵐の海を乗り越え、目的地にたどり着くためには、羅針盤を読み解き、風や潮の流れを読む経験豊かな航海士が必要です。私たちの役割は、まさにその航海士として、皆様の想いという船を、安全かつ確実に未来へと導くことにあるのです。

【まとめ】 今回の改正により、相続時精算課税制度は、多くのご家庭にとって、より身近で有効な相続税対策の選択肢となりました。贈与税と相続税のバランスをいかに取るか。それは、ご家族の歴史と未来を見据えた、深い洞察に基づくべき総合的な判断です。

私たちは、単なる法律家としてではなく、皆様の人生に寄り添う啓蒙家として、最適な答えを一緒に見つけ出すお手伝いをしたいと願っています。

【初回無料相談のご案内】

相続は、誰にとっても身近な問題です。何から手をつけて良いか分からない、誰に相談すれば良いか迷っている、そんな時は、ぜひ一度私たちにお声がけください。中川総合法務オフィスでは、初回の30分~50分、無料で相続に関するご相談をお受けしています。ご自宅や病院、介護施設への訪問、またはオンラインでのご相談も可能です。

一人で悩まず、まずは専門家の話を聞いてみませんか。ご連絡を心よりお待ちしております。

ご予約電話番号: 075-955-0307 メールでのご予約・お問い合わせ: ご相談フォーム