【第1編】遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その1(遺言の有効性)

1.遺言書の持参

(1)遺言の有効性

まず何といっても相続おもいやり相談室でいつも説明会やパンフレットで言っている通り、「民法に定める方式よる遺言」である(民法960条)ことが不可欠である。

仮に、後に実は遺言当時にアルツハイマー型認知症で遺言能力がなかったので無効とされる自筆証書遺言等でも金融機関が民法の方式を満たす形式があれば、「債権の準占有者に対する弁済」(債権法改正後は「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」民法478条)として認められるので善意無過失の金融機関は支払う。

なお、遺留分を侵害するような遺言書であっても(例えば内縁の妻、神社仏閣、慈善団体などに全て遺贈する場合には、被相続人の死亡時点で当該預貯金等の権利者は当該第三者)、法定相続人は受遺者に対して遺留分侵害額の請求(民法1046条1項)を行うことはできるが、当該預貯金等については無権利者であるので、金融機関による払戻しはなされる。もっとも、すでに、

法定相続人が遺留分減殺請求権を行使している場合もあろうが、2019年7月1日以降であれば侵害額の請求権に変化しているので、やはり金融機関は慎重であるものの支払うであろう。

(2)遺言書の存在性

しばしば、遺言書はその存在が不明である。遺言者の死亡後暫くして、場合によっては1年ほどたってから出てくるのも実務ではあるのだ。もう遺産分割も相続登記も払戻も終わっている。

では、遺言の存在を知らずに金融機関は払戻請求に応じてしまった場合にも、遺言書で多くの割合をもらえることになっていた相続人などは再度払ってほしいといえるであろうか。

これは先述の「債権の準占有者に対する弁済」(債権法改正後は「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」)の問題である。

判例は、「銀行側としては当該預金の払戻を請求した相続人が正当な相続人であることを確認するほか、特段の事情のない限り預金者である被相続人の遺言の有無については、払戻の請求をした相続人に対して一応確かめれば足り、それ以上、別の調査をする義務はなく、これをしないでも払戻について過失があるということはできない」としている(東京高判昭和43・ 5 ・28)。

なお、遺言はいつでも撤回できるので(民法1022条)、最新の遺言の存在を知らずに撤回された遺言に従い払戻請求に応じてしまった金融機関に、本来の権利がある細心の遺言の相続人などが支払いを請求できるかも上記の判例の基準になろう。

2.遺言について「争い」はないか

これは当職も実務でいつも細心の注意を払うところである。というのは、金融機関は争いを嫌がるからである。不用意な遺言執行人の発言で払い戻しがストップすることもあるようだ。当職はいまだに経験していないが、ある話である。

金融機関は、争いがある事情を把握した場合には、まず、その争いの内容が、遺言の内容についての単なる不平・不満にすぎないのか、それとも、遺言書の有効性についての争いなのかを判断しようと乗り出してくる。厄介なことになってくるのだ。

その争い内容が、遺言の偽造が合理的に疑われる等遺言書に疑義が生じた場合は、訴訟や調停の結果が出るまでは、預貯金等の払戻請求に応じない。

しかし、銀行は銀行でジレンマに入ってくるのだ。当事者から預貯金の払戻しを請求されて無効な払戻請求に応じたときの「二重払いリスク」と、有効な払戻請求を拒んだときに「遅延損害金を負担するリスク」ジレンマである。

供託をしてくる場合もあろう。

遺言執行人が自信があれば、遺言の内容や当事者の親族関係等の総合的な事情を申し上げて催促するしかなかろう。両者の誠実性の問題である。

…………………………………………………………………………………………………………………

【第2編】遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その2(自筆証書遺言の場合)

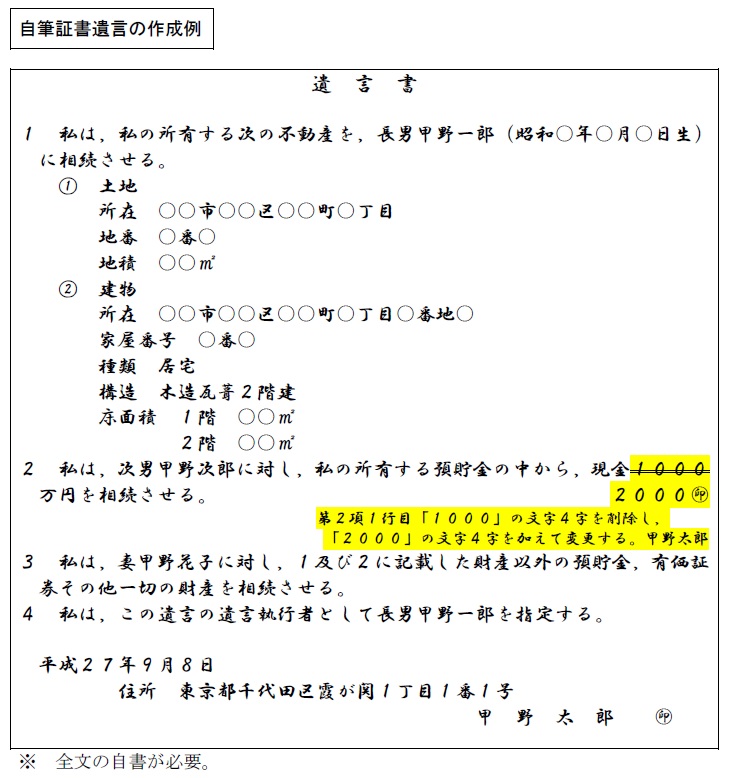

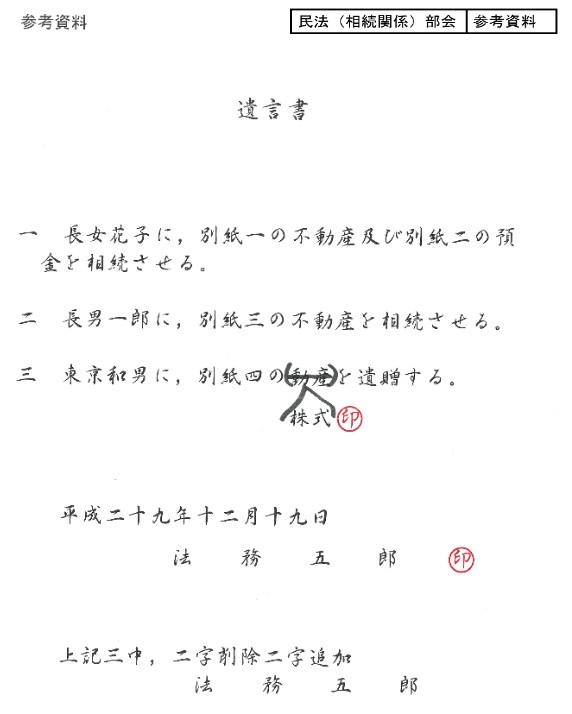

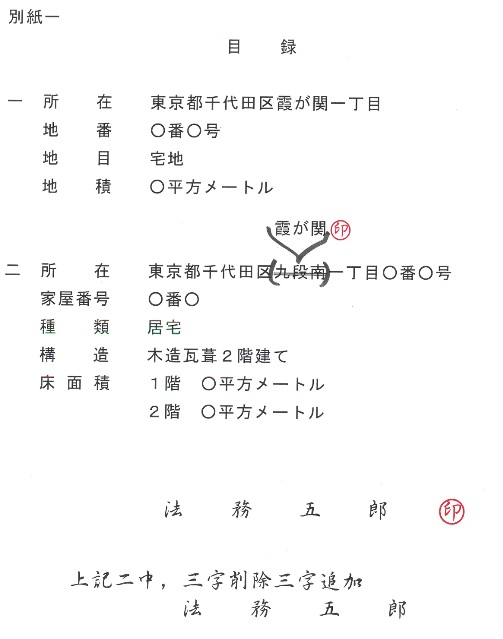

1.(これまでの)自筆証書遺言の作成例

(法務省改正審議会資料:民法(相続関係)部会 参考資料4より一部引用)

上記は、全文自筆の遺言証書である。相続法改正までの自筆証書遺言はこの形式でないと効力がなかったが、上記の1の部分は、添付したパソコンなどで作成したものでもよい、つまり自筆が不要となった。2019年1月13日に施行された民法(相続法)の改正により、自筆証書に添付する相続財産の目録に限り、自書を要しない。

しかし、それ以外は、いわゆる本文、日付および氏名を自書し、押印する。

当職はこれまで様々な、自筆証書遺言に接してきたが、やはり「ひやひや」することが多い。つまり、断言できない、その有効性が。遺言能力はあったのか、本当に本人の肉筆か、別の遺言はないのかなどすぐに気になるのだ。断言して当職も相続人間の紛争に巻き込まれてはかなわない。検認もない時がある。つい先日も、京都の事務所へ相談に何度も高齢の男性が来て、そのたびに詳しく自筆証書遺言のやり方を話したにもかかわらず、いざとなると押印が抜けていた。長男が持ってきて、京都銀行に払い戻しを拒否されたと言っていた。だから、「自筆は怖い」のである。紛争の元である。しかし、簡便さの誘惑が強いから今後ともなくならないであろう。この「簡便さ」は「安易さ」とこの局面ではほぼ同義である。少なくとも専門家と一緒に作成することを勧める。

2.自筆証書遺言持参時の注意事項

(1)裁判所による検認を経いているかまたは遺言言情報証明書が持参できること

これまでは、裁判所による検認があることが必要であったが、上記の法改正で「遺言書情報証明書」でも足りることになった。2020年7月10日に施行された、法務局における遺言書の保管等に関する法律による。

遺言書保管所で遺言を保管している遺言者が死亡した場合、相続人、受遺者、遺言執行者等の相続に関係者(関係相続人等)は、遺言書保管所に対し、遺言の画像データなど、電子データで保管している情報を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することができる(同法9条1項)。

遺言書保管所に保管されている遺言については、検認は不要とされているため(同法11条)、関係相続人等は遺言書情報証明書を銀行等に持参した場合は、検認なしで払い出し請求できる。

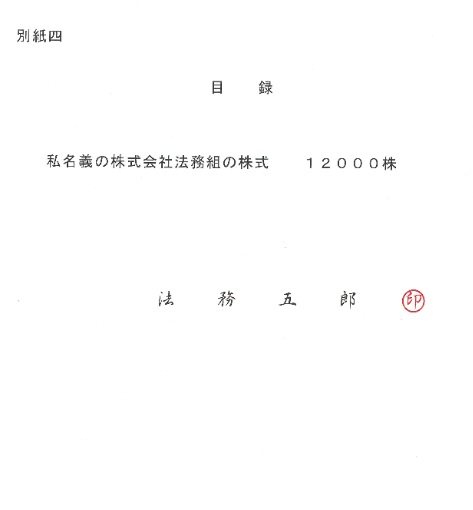

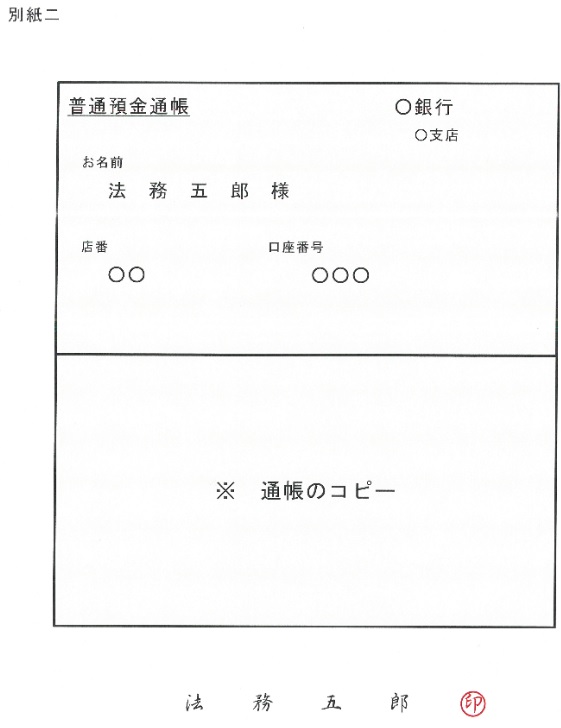

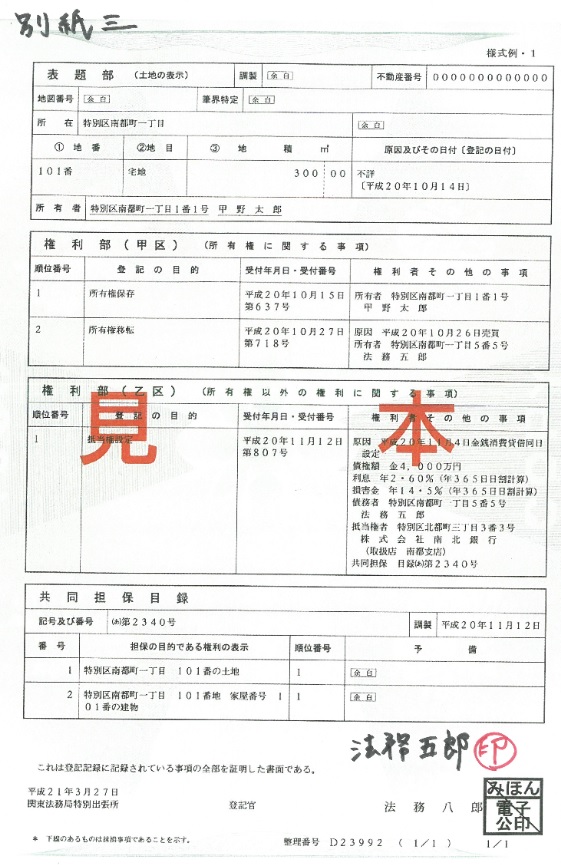

(2)遺言者による全文(相続財産の目録を除く)、日付、氏名の自書と押印がある自筆証書遺言であること

自筆でない財産目録について、遺言者は、毎葉(両面とも自署でない記載があれば両面)に、署名・押印しなければならない。「毎葉(1枚ごと)」に署名・押印があればよいので、財産目録の記載が表面のみにある場合は、表面には署名・押印せず、その裏面に署名・押印する方法でも有効である。また、不動産の登記事項証明 書を財産目録として添付する場合に、証明書が記載された印刷面を避けて裏面に署名・押印することもできる。

金融機関にも念のために両面コピーを依頼する。

なお、白書によらない財産目録は、自筆証書に「添付する」こととされているため、遺言書の本文が記載された自筆証書と同一の用紙の一部に財産目録を印刷して遺言書を作成することは認められない。

(3)(加除訂正がある場合)加除訂正が有効であること

自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印をする必要がある(民法968条3項)。

注意しなければならないのは、自書によらない財産目録についても、加除その他の変更は同様の方法による必要がある(同項括弧書)。

上記の画像のように、一般的には訂正箇所に署名と押印することが多いであろうが、署名と押印の場所が離れることが多いことに注意する。

…………………………………………………………………………………………………………………

【第3編】遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その3(公正証書遺言等の場合)

1.公正証書遺言があるときの銀行への払出請求の仕方

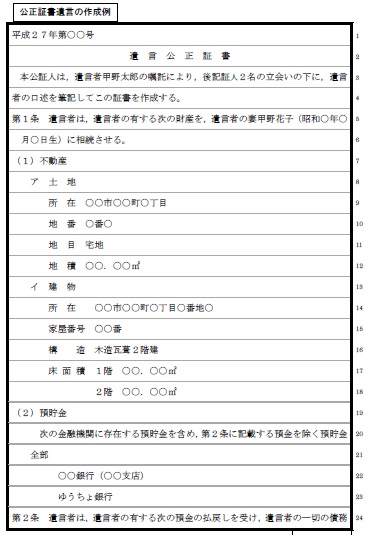

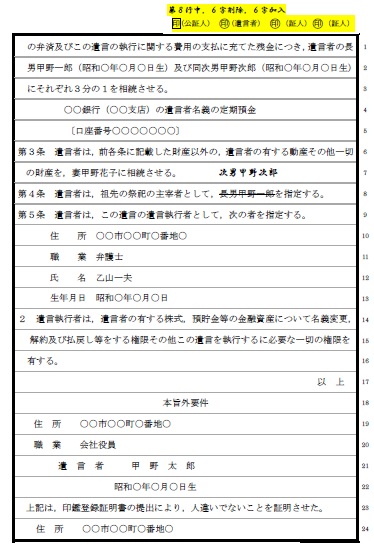

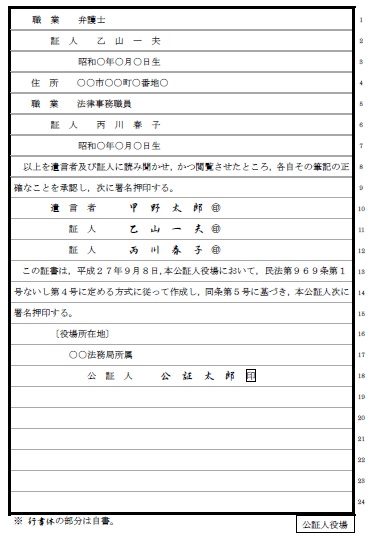

(1)公正証書遺言の例

(法務省改正審議会資料:民法(相続関係)部会 参考資料4より一部引用)

(2)公正証書遺言の信頼の高さ

公正証書遺言は、元裁判官などの法律専門家である公証人の関与のもとで作成するので、方式違背を理由に無効とされるおそれや、遺言の解釈や有効性に疑義が生じるおそれが小さく、しかも原本が公証役場で原則20年間保管されるため、自筆証書遺言等に比べて遺言書の滅失や偽造・変造のおそれも小さいことなどから、当職のこれまでの経験では、銀行等は比較的スムーズに支払いに応じてくれることが多い。

もっとも、実務ではいよいよ公証人の席に行って、遺言書を作成しようとするその間際になって、あれこれと遺言者である依頼者が一部分変更したいといい始めることもないわけではないし、当職もこれまでの経験で、公証人がここははやりこういう風にした方がいいのでないかと言い始めて一部変更することもあるのだ。

その時は上記の実物のように、訂正の部分を指摘して法に基づいて削除加入をする。公証人、遺言者及び証人2人の押印もする。

なお、正本が実務では用いることが通常であることには留意が必要である。当職も、一つの遺言執行業務が終わると謄本はきれいだが、正本はかなり傷んでしまったことがある。やむを得ないか。

2.秘密証書遺言

実務では、非常に少ないがこの秘密証書遺言も偶にある。関東の実務家が最近作成したと聞いた。公正証書遺言にして公証人に払う費用が難しいが、11,000円で済むとのことで依頼者がこれを選択したとのことであった。

公証人がかかわってくるが内容ではなくて存在であるから、紛争などを恐れる銀行等がそのまま支払うとは限らない。また、慣れた相続の責任者でないと実物を見たこともないであろう。

また、裁判所の検認を経ていないと事実上は支払をしてくれることが困難である。

パソコンで本文を作って自署押印するのが多いパターンであろう。それを封筒にしまって、まさに誰にも中身がわからないように秘密にして封して、公証人役場で公証人と証人2人が署名押印したものを封書に張り付けておくのが多いであろう。もっとも、大きな封筒であれば、空白部分に直接署名などをする場合もあろう。

このときに、遺言者や証人が、実印で押印している場合には印鑑証明書が必要になる。実印以外の印鑑による押印である場合でも、当該印鑑が、遺言者や証人が金融機関に届け出ている印鑑である場合は、印鑑票との照合によって、確認してくる。

なお、秘密証書遺言の加除訂正は、上記の自筆証書遺言の加除訂正と同じなので参考にされたい。

3.特別方式の遺言(死亡危急者遺言など)

(1)死亡危急者遺言

当職はまだ、この方式の遺言を作成したことはないが、恐らく今後は十分にあり得ると思う。というのは、すでに京都の弁護士の作成した実物が持ち込まれたことがあるからである。

976条によって作成したものであったが、残りが短期間の余命宣言を受けた高齢の方が兄弟のうちでもっとも世話になった一人に自分の子供がいないから全財産を相続させるというものであった。ざっくり見ても非常に高額であった。

特別受益があるのか、遺留分があるのか等の紛議が発生しそうであるが、計算してほしいとのことで包括受遺者が相談に来られたのだ。

弁護士が証人として三人立会い、その一人に遺言の趣旨を口授して筆記されて作成した。全員の署名捺印があった。弁護士の字はうまくなかったのはもともとそうなのか緊急だからか不明であった。

もちろん、裁判所の確認の審判があった。家庭裁判所は、死亡危急者遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得た場合に確認の審判を行うが、家庭裁判所の確認の審判は、死亡危急者遺言の有効性自体を確定させるものではなく、銀行等がそのまま支払うとは限らない。

先ほど、秘密証書遺言で述べたように、不慣れな銀行等では時間がかかる。不慣れな行員、不慣れな支店にはいつも苦しまさせられる。

また、もしも普通方式による遺言ができるようになってから6ヵ月間生存していれば、無効になるから、除籍謄本を再確認してくるであろう。

(2)伝染病隔離者遺言

誠に残念であるが、新型コロナウイルスの蔓延する時代があったし今後ともありうるので、この方式もあり得るであろう。

遺言者が交通を絶たれた場所にいて、遺言者、筆者、警察官および証人の署名・押印があって、普通方式による遺言ができるようになってから6ヵ月間生存していないことなどの要件に当てはまる場合が出てきそうだからである。

しかし、警察官1人および証人1人以上を確保することは難しいことも多いであろう。

(3)在船者遺言

これも、誠に残念であるが、新型コロナウイルスの蔓延する時代がきて、再流行することもありだから、それとの関係でもあり得るかもしれない。クルーズ船での伝染病の蔓延に固唾をのんでみた記憶も生々しい。

船舶の中で、遺言者、筆者、船長または事務員1人および証人2人以上の署名・押印が必要である。

(4)船舶遭難者遺言

これも稀であるが、やはりあり得るものであろう。遺言者が遭難した船舶の中で死亡の危急が迫っていることもある得るからである。

2人以上の証人の署名・押印が必要である。

【第4編】遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その4(曖昧な遺言等)

1.遺言書の内容に少しでも疑義があれば銀行等は支払わないのが原則

(1)銀行の基本的姿勢

「遺言者の法定相続人の確定」は、相続実務の経験あるベテランの銀行員だと、戸籍謄本の「繋ぎ」日時の確認からスムーズにやり始める。

しかし、このような職員は相続おもいやり相談室代表の当職の経験で言うと、地銀以上で、店舗カウンターから3列以上の奥に座っている銀行員でないと無理である。それでも限られた人材にしか無理である。実は、遺言信託や遺言執行業務などを当行ではやりますといってもなかなか厳しいものがある。その一方で若手の女性職員で相当相続に明るいものがいたりもするが。

そのうえで、相続人となっている確定された法定相続人や、法定相続人ではない受遺者がいたときにその受遺者を含む、全員の意思に基づく払戻請求として、全員の署名・捺印のある銀行の様式の書面による払戻請求(または全員の署名・捺印のある遺産分割協議書等に基づく払戻請求)があれば、払い戻しに応じてくる。

なお、遺贈による払い戻し請求の時には、請求者が遺言によって指定された受遺者で、その受遺者が請求の対象である預貯金を取得することが遺言によって明確に定められていると解釈できれば払い戻しに応じてくる。

この場合も、数回の銀行等の東京等にある「相続センター」とのやり取りがあるので、ざっと2時間はかかる。メガバンクは順番待ちでもかなり時間がかかるし、予約なしでは無理と押し返されるときもある。エライ方たちなのだな。

当職も、銀行等へ遺言執行人で行くときはもう半日仕事になってしまうのだ。数行の掛け持ちはいつも「しんどい」のだ。

これに証券会社などが加わってくると、一日がそれで終了である。他の仕事はほぼ出来ないのだ。

なお、「預貯金残高の照会」は、実務上は法定の権利を持つものは銀行等は応じている。つまり、法定相続人ばかりでなく、遺言の内容から受遺者と判断される者、遺言執行者からの請求についても、その業務に必要な範囲で、応じる。

(2)「嫁の○山○子が世話をしてくれるので、私の物は全部○子にあげます。」遺言は払戻す?

この場合に、通常は銀行は通帳はもちろん、除籍謄本を筆頭に、身分関係のわかる書類を強く要求してくる。「嫁」は誰のことさすのか確定できるか、自筆時に遺言能力はあったのか等が曖昧で簡単には払い戻しに応じないであろう。

また、疑念があれば、調査するときに遺族は遺言の内容に直接的・間接的に利害を有していることがあるため、自分に都合のいいように言っているかもしれないので話を聞いいてくれても客観的な資料がないと難しい。

(3)「○○銀行○○支店の普通預金(口座番号…‥)を、○山○子に相続させる/遺贈する。」

このような明確な遺言では、ほぼ確実に払戻されるであろう。

(4)「私の財産の全部を、孫・○山○子(平成○年○月○日生)に相続させる/遺贈する。」

も(3)と同様である。

(5)「私の財産の全部を、姪・○山○子(平成○年○月○日生)と甥・○川○男(平成○年○月○日生)に与えます。」

このように、複数の者が指定されている場合にも、受遺者が明瞭に特定できる場合は複数受遺者の意思を確認して、遺言者の法定相続人の確定を経ずに、或いは他の法定相続人全員の意思によらず払戻されるであろう。合理的意思の推認で、「等しく」となろう。

(6)「私の財産の全部を、お世話になった叔母さんに遺贈します。」の自筆の遺言で叔母を名乗る者が払戻しを請求した場合

銀行等はこの請求者が本当に遺言者の叔母なのかを戸籍などによって確認しないとそもそも話は進まない。しかし、単に「叔母」では複数いる可能性がありお世話になった叔母なのかどうか不明であろう。詳細な戸籍調査をしてくる。それが終わらないとこの遺言では難しいであろう。

さらに漢字の「叔母」でなくてひらがなの「おばさん」だと不明度は高まってくるので簡単ではない。

※おばさんの多義性:少なくとも3種(「伯母」は両親の姉ないし兄の妻にあたる女性等、「叔母」は同妹ないし弟の妻にあたる女性等、「小母」は成人女性等)。

同じく、「私の財産の全部を、○子にあげます。」遺言では、姓名の名だけではとても特定は難しく、間接証拠で個人が特定されて固まらないと銀行等の払出は限りなく無理だ。

(7)「私の財産のうち半分を、○山○子のものとする。」遺言

これは他の半分を誰が取得するのか確定しないと難しい。

そもそも、この遺言は、○子さんが法定相続人であれば包括遺贈または相続分の指定であり、法定相続人でなければ包括遺贈となるが、他の半分については遺言者の意思が不明である。

法定相続人を確定したうえ、他の法定相続人との遺産分割を経なければ遺言が持ち込まれた金融機関の預貯金を法定相続人・受遺者のうち誰が取得するか判定することができないため、来店された受遺者のみによる払戻請求には応じない。

2.指定された受遺者が死亡していた場合

これが無効になることがあるとすると皆さんは驚くかも知れないが、公正証書遺言でも専門家でない法律家が原案を作り、公証人が中途半端である「ヤバい」遺言は結構あるのだ。代襲相続にもならない場合だ。あまり言いたくないが、当職の経験上、公証人にもレベル差があるし、職務に対する真摯さにも差があって、たくさんの「意外な」公正証書遺言を見てきたのだ。

通常は、予備遺言条項と言って、次のように受遺者が死亡していた場合に備えた定めを設ける。「私の財産の全部を、子・○山○子(昭和○年○月○日生)に相続させる/遺贈する。」に続け、「私が死亡する以前に○山○子が死亡していた場合、遺言者の財産の全部を孫・○山○男(平成○年○月○日生)に相続させる/遺贈する。」と原案をするのだ。

しかし、自筆証書遺言等ではまずここまで書かない場合が多い。

そうすると、前述のように無効となって、当該無効となった部分の対象である遺産は、遺言の他の定めに従って処理され、他の定めもなければ、法定相続の対象となり、法定相続人を確定したうえ、相続分に応じて法定相続人の遺産分割の対象となる。

3.預金についての遺言がある場合のケースバイケース判断

(1)「○○銀行○○支店の預金全部を、○山○子に相続させる/遺贈する。」、「○○銀行の預金全部を、○山○子に相続させる/遺贈する。」、「金融機関の預貯金全部を、○山○子に相続させる/遺贈する。」、「私の遺産全部を、○山○子に相続させる/遺贈する。」などは、大丈夫で銀行等は払い戻しに応ずるであろう。

(2)「金融機関の預貯金のうち1000万円を、○山○子に与える。」遺言では、払い戻しが難しい。

この遺言は、1000万円までであれば、○山○子さんの払戻請求に応じてよいと解することが一見できるが、すでに他の金融機関で1000万円の払戻しを受けている可能性があるからだ。

4.条件付き遺贈・負担付き遺贈

この場合は、その条件や負担を確定する必要があるのでそのままの支払いはない。もっとも、厳格に条件とせずに、「長女の○山○子が世話をしてくれるので、私の物は全部○子にあげます。」とあれば、経緯の記載としてもいいだろう。

5.遺留分侵害額請求(改正相続法)

(1)改正前の相続法

改正前の民法が適用されるときは、受遺者でない法定相続人から、遺留分減殺請求権を行使したので受遺者に払い戻さないでほしい、つまり遺留分相当額を私に払い戻して欲しいとの申し出があると、遺留分減殺請求権の行使によって遺言は遺留分の範囲で無効となるため、遺言の内容に応じた支払いは銀行等は慎重であった。

(2)改正後の相続法

改正後の民法では、遺留分侵害額請求権の行使があっても、遺言の効力には影響がなくなった(民法1046条)。 よって、2019年7月以降に相続が開始された場合に、遺留分侵害額請求権の行使にかかわらず、銀行等は前述のように対応してくる。

(遺留分侵害額の請求)

第一〇四六条

① 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。…

6.遺言執行者による払戻請求

(1)遺言によって、遺言執行者に預貯金の払戻しを請求する権限を与える旨が明記されている場合

相続おもいやり相談室の当職が原案を作る遺言書(公正証書遺言や自筆証書遺言等)は、ほぼこの明記があるが、銀行等は遺言執行者への信頼から、これまでの経験で言うとかなり迅速に預貯金の解約・払戻しをする。

場合によっては、複数の遺言執行者を選任する場合もあるが、そのうちある者にのみに預貯金の払戻しを請求する権限を与える旨が定められている場合もあるから、銀行等はそれを身分証明書や住民票などで確認してくる。

(2)遺言によって、遺言執行者に預貯金の払戻しを請求する権限を与えるかどうか明記されていない場合

これも相続相談で当職によく持ち込まれることが多い。この場合は、遺言執行者に払い戻された預貯金が真の権利者に交付されず、金融機関が二重払いを強いられる可能性があるので、払い戻しに応じないことが多いであろう。

なお、遺言の法律解釈になるが、「遺言執行者は遺産を換価して債務を弁済し、その余を等分にて長男の○山○男と、長女の〇川〇子のものとする。」とあれば、遺言執行者に預貯金の払戻しを請求する権限を与える意思があるとして払い戻しに応ずるであろう。

(3)遺言執行者の権限強化に関する改正相続法の影響

「OO銀行OO支店の普通預金(口座番号○○)を、○山○子に相続させる/遺贈する。」とする遺言の場合に、遺言執行者に払戻しの権限があるかどうかは、これまではっきりしていなかったが、2019年7月以降に遺言が作成された場合、特定の遺産を法定相続人の一部に与えるもの(特定財産承継遺言)であれば、当該遺言の実現に必要な範囲内で遺言執行者に払戻しの権限があるものとされるようになった(民法1014条3項)。

…………………………………………………………………………………………………………………

第一〇一四条(特定財産に関する遺言の執行)

前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

2遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

3前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

…………………………………………………………………………………………………………………

(4)遺言執行者が死亡していた場合

就任前に遺言執行者が亡くなったり、遺言執行者が就任した後、不慮の事故によって遺言執行者が亡くなったりすることもある。

この場合に、すでに遺言執行者が亡くなっているのであれば、遺言のうち遺言執行者の指定に関する部分は無効である。

また、就任後に遺言執行者が亡くなったのであれば、その時点で遺言執行者の任務は終了するが、その地位は、遺言執行者の法定相続人が相続しない。

そうすると、遺言執行者がいない状態で、遺言者の法定相続人が遺言を執行することになろう。しかし、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合もあり得る。

なぜなら、受遺者等が、遺言執行の公正さを担保したい場合もあるからである。

(5)遺言執行者の権限の明確化に関する改正相続法と復任権・使者による払い戻し請求

遺言によって、遺言執行者が第三者に遺言執行を行わせてよい旨が明記されていないときであっても、2019年7月以降に遺言がされた場合、遺言執行者は第三者に遺言執行を行わせることができるようになった(民法1016条1項本文)。ただし、遺言に、遺言執行者が第三者に遺言執行を行わせたくないという遺言者の意思が表示されているときは、この限りではない(同項但書)。

その結果、これまでの実務と同じように、遺言執行者の名義で手続を行う使者にすぎないものが来たときはその地位を確認したうえ、遺言執行者本人による手続として取り扱っいいが、復任の場合、遺言によって、遺言執行者が第三者に遺言執行を行わせてよい旨が明記されているときばかりでなく、その旨の明記されていないときであっても、2019年7月以降に遺言がされた場合、遺言執行者は第三者に遺言執行を行わせることができるので銀行等は払い戻しに応じる。

7.法定相続人全員の意思に基づく払戻請求

当職もしばしば直面するのであるが、遺言者の法定相続人や、法定相続人ではない受遺者がいたときにその受遺者を含む、全員の意思に基づく払戻請求の際、遺言と異なる内容の遺産分割協議がされることがある。

この厄介なことは、遺言によって遺産分割協議が禁止されている場合は、かかる遺産分割協議が無効とされようが、しばしこの付記的記述が遺言の本文にないのだ。

この時に、遺言執行者はその法的立場や事実上の権限行使がこれらのものによって弱くなってしまう。そこで、上記のような権限強化が改正相続法でなされているのだが、協議に入ってその内容に関与することはできないかもしれないが、少なくとも同意権限はあるのでないかというのが当職の現在の持論である。

遺言本質論にもかかわることであるが、憲法の私有財産制や民法の財産に関する規定を見ても、本来自分の財産は死ぬにあたってその者の好きに処分していいはずだ。その意思を実現するのが遺言執行者ではないのか。

銀行等は、遺言者の法定相続人や、法定相続人ではない受遺者がいたときにその受遺者を含む全員が、遺言と抵触する遺産分割協議の結果を署名等の体裁を整えて持参すれば、遺言執行者の意見を聞いて支払うべきであろう。

金融機関がトラブルに巻き込まれるおそれは大きくない、というリスク判断は当職は賛成できない。この点の訴訟も過去に起きてもいる。

8.遺言の国際私法としての準拠法

日本滞在の外国人が増えて、相続規範をいずれの国の法律に基づいて解決するかという渉外関係においては、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による」とされている(法の適用に関する通則法37条1項)。

日本の法以外の国・地域の法が適用される場合は、その本国法において預貯金の払戻しを請求する権限を有することの意見書を弁護士に作成してもらう。弁護士はその意見書の前提となる事実の存在を証明する資料や外国語で書かれた資料であれば訳文を提出する。

また、地域により法が異なる場合には当該国の規制に従い指定される地域もしくは国際私法の一般原則である最も密接な関係がある地域の法が適用される。また、反致があって、その国の法律によって、遺言においては日本法を適用することを表示していればそのとおりに取り扱ってよい。もっとも二重反致の場合もある。