はじめに ~ ハラスメント問題の現状と課題

職場におけるハラスメント問題は、令和の今日においても深刻な社会問題として私たちの前に立ちはだかっています。厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」によると、労働者の5人に1人が「過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがある」と答えています。

現在、職場で問題となるハラスメントは、カスタマーハラスメントを含めると大きく4つの類型に分類されます。第一に、セクシャルハラスメント。第二に、パワーハラスメント。第三に、いわゆるイクハラ・カイハラ(育児・介護休業法関連のハラスメント)。そして第四に、2025年6月4日に、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法律が国会にて可決・成立しました。新たに法制化されたカスタマーハラスメントです。

労働施策総合推進法に基づくパワハラ3要件の深層分析

パワハラの法的定義と要件

これらのハラスメントの中で、最も複雑で判断が困難なのは、依然としてパワーハラスメントです。いわゆる「優越的言動問題」として、労働施策総合推進法の中に明確に定められた3要件があります。

労働施策総合推進法第30条の2第1項で、パワハラおよび企業が講ずべき措置について「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう」と定められています。

パワハラの3要件

- 優越的地位(第1要件)

- 必要性かつ相当性を超えている(第2要件)

- 働く人の就業環境を悪化させる(第3要件)

大企業の場合2020年6月1日から、中小企業の場合は2022年4月1日からパワハラ防止法が施行されました。すべての事業体において、これらの要件に対する方針や体制を整備することが法的に義務化されています。これは努力義務という形を取っていますが、実質的には法令違反となる重要な規定です。

厚生労働省が示すパワハラ6類型

パワハラには種類があり、身体的侵害、精神的侵害、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害という6つの類型に分けられています。

パワハラ6類型の詳細

- 身体的攻撃:殴打、蹴り、物品投げつけ等

- 精神的攻撃:脅迫、暴言、人格否定等

- 人間関係からの切り離し:仲間外れ、無視、隔離等

- 過大な要求:業務上不要な作業の強制、遂行不可能な業務の強制等

- 過小な要求:業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事しか与えない等

- 個の侵害:私的なことに過度に立ち入る行為

革新的なパワハラ早見表:マトリックス分析による画期的アプローチ

早見表の設計思想

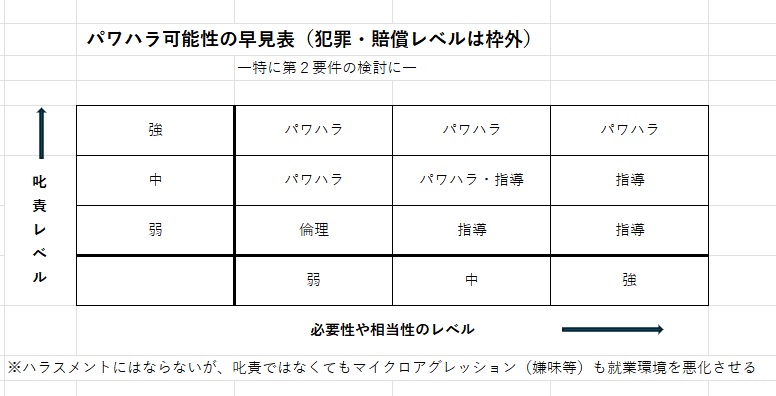

相続税早見表や所得税早見表に着想を得て、パワハラ問題を視覚的かつ直感的に理解できるマトリックス表を開発いたしました。この早見表は、主に第2要件(必要性かつ相当性)に焦点を当てた画期的な分析ツールです。

マトリックス構造の説明

横軸(X軸):必要性のレベル

- 言動の必要性の程度(「言わなければならない」「しなければならない」度合い)

- 正当相当性も含む概念

- 「必要性がない」から「非常に必要性が強い」まで

縦軸(Y軸):叱責のレベル

- 指導や注意の強度

- 「どれだけきつく言うか」の程度

- 「優しい指導」から「非常に厳しい指導」まで

※注意:上図及び本稿の解説の著作権は、中川総合法務オフィス代表 中川恒信にあります。事前の了承なしの無断引用は一切できません。

早見表を基にした9つの分類と実践的判断基準

領域1:【パワハラ確定領域】

- 必要性:非常に強い × 叱責:非常に厳しい

- 判定:明確なパワハラ

- かつて甲子園の高校野球や全日本選抜レベルの指導で行われていた極めて厳しい指導も、現在の社会情勢では許容されません。

領域2:【要注意・条件付き許容領域】

- 必要性:非常に強い × 叱責:中程度

- 判定:場合によって許容される可能性

- 医療現場、工事現場、危険を伴う職場など、安全確保や生命に関わる状況では、ある程度の厳しい指導が許容される場合があります。

領域3:【6類型絶対禁止領域】

- いかなる必要性があっても、厚生労働省が定める6類型に該当する行為は絶対に禁止

- 暴力、人格攻撃、仲間外れ、プライベート侵害、過度な要求、仕事の剥奪

領域4:【グレーゾーン】

- 必要性:中程度 × 叱責:中程度

- 判定:最も慎重な判断が必要

- 相手の状況、新人か経験者か、本人の性格や受け取り方などを総合的に勘案

- ケースバイケースでの対応が必要

領域5:【明確なパワハラ領域】

- 必要性:弱い × 叱責:強い

- 判定:明確なパワハラ行為

領域6:【推奨される指導領域】

- 必要性:非常に強い × 叱責:適切なレベル

- 判定:理想的な指導のあり方

- 現代の指導者、教育者、管理職が目指すべき指導方法

領域7:【倫理的問題領域】

- 必要性:弱い × 叱責:弱い

- 判定:倫理違反レベル

- 法令違反とまでは言えないが、職場の秩序や道徳的観点から問題

領域8:【適切な関係構築領域】

- 必要性:ある程度 × 叱責:優しい

- 判定:望ましい先輩・指導者のあり方

領域9:【極めて悪質な領域】

- 犯罪的行為、脅迫、詐欺的行為等

- 判定:論外(刑事・民事責任を問われる可能性)

時代の変遷とパワハラ認識の進化

過去と現在の指導観の相違

かつて宝塚音楽学校に見られたような完全な上下関係社会では、厳しい指導が一種の通過儀礼として機能していました。下級生時代の忍耐が、上級生になったときの権威として報われるという構造です。これは日本人の持つ忍耐美学、犠牲の美学と深く関わっています。

しかし、令和の現代社会では、このような価値観は根本的に見直されています。いかに必要性が強くても、最も厳しいレベルの叱責は許容されません。

国際的な人権感覚の導入

フランスをはじめとする先進国では、マイクロアグレッション(micro-aggression)やラポール(rapport)の概念が職場のハラスメント防止に活用されています。無意識に相手を傷つける言動や、相手を追い詰める行為に対する感性が、日本よりも先進的に発達しています。

フランスの人権先進国としての歴史は、フランス革命以来の長い蓄積があり、我が国とは人権感覚の発達度合いが異なります。これらの先進的概念を我が国の職場環境改善に活用することが重要です。モラル・ハラスメント概念の刑罰も含めたハラスメント全体での統一的普及は非常に優れています。

イギリスやその他の欧州諸国では、個人に対するハラスメントを「ブリング(Bulling)」、集団によるハラスメントを「モビング(Mobbing)」として分類し、より精緻な分析が進んでいます。

実践的な指導とハラスメント防止の両立

現代に求められる指導者像

現代の指導者、教育者、管理職に求められるのは、必要性の高い指導を、適切なレベルで行う技術です。これまでの「厳しければ効果的」という発想から、「適切であれば効果的」という発想への転換が必要です。

業界別・職種別の特殊事情への配慮

医療現場、建設現場、製造業など、安全確保や生命に関わる職場では、一般的なオフィスワークとは異なる指導の必要性があります。これらの現場では、適切な範囲内での厳格な指導が、むしろ労働者の安全確保につながります。

スポーツ指導においても同様で、競技レベル向上のための指導と、人格攻撃や過度な精神的圧迫とは明確に区別されなければなりません。

法令遵守と組織運営の実践的バランス

法的リスクと経営リスクの統合的管理

パワハラを理由とする労災申請があった場合は、早期に弁護士に相談して、会社として主張すべき点を労働局にも伝えていくことが必要です。パワハラ問題は、単なる職場の人間関係問題ではなく、労災認定、民事責任、刑事責任に発展する可能性のある重大な法的リスクです。

予防的措置の重要性

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応、相談等をしたことを原因とする不利益取り扱い禁止これらの措置を確実に実施することが、組織のリスク管理の基本となります。

おわりに ~ 研修とコンサルティングの重要性

効果的な研修の設計思想

研修や講演の価値は、受講前と受講後の変化の度合いで測られます。参加者全員が「明らかに身についた」と感じられる研修こそが、真に価値のある研修です。

理論的知識の習得だけでなく、実践的な判断力の向上、グレーゾーンにおける適切な対応能力の育成が重要です。これらは、単なる知識伝達ではなく、長年の実務経験と深い洞察に基づく指導によってのみ可能となります。

組織変革とコンプライアンス文化の醸成

真のコンプライアンス体制は、単なる規則の遵守を超えて、組織全体の価値観と行動規範の変革を伴います。これは、表面的な制度整備では実現できず、組織の深層に根ざした文化的変革が必要です。

中川総合法務オフィスへのご相談・研修依頼について

豊富な実績と専門性

中川総合法務オフィス代表の中川恒信は、850回を超えるコンプライアンス研修を担当し、数多くの不祥事組織のコンプライアンス体制再構築を手がけてまいりました。また、現在も内部通報の外部窓口を担当し、実際の問題解決に携わっています。

マスコミからの信頼

不祥事企業の再発防止策について、マスコミからしばしば意見を求められる信頼性の高い専門家として、社会的な評価をいただいております。

実践的なコンサルティング

単なる理論的知識ではなく、実際の事案処理経験に基づく実践的なアドバイスを提供いたします。組織の特性に応じたオーダーメイドの研修プログラムを設計し、実効性の高いコンプライアンス体制構築をサポートいたします。

相続・著作権分野での専門性

FP資格を活用した相続税務相談、著作権法に関する専門的知見など、法務分野全般にわたる幅広い専門性を有しております。

研修・コンサルティング料金

研修費用:1回30万円(税別) ※内容・規模に応じて調整いたします

お問い合わせ先

- 電話:075-955-0307

- ウェブサイト相談フォーム:https://compliance21.com/contact/

組織のコンプライアンス体制強化、ハラスメント防止対策、不祥事対応など、お気軽にご相談ください。