はじめに:後を絶たない不正・不祥事の根源を探る

企業や組織における横領、データ改ざん、品質不正、ハラスメントといった不正・不祥事は、残念ながら後を絶ちません。これらは単なる「ルール違反」として片付けられる問題ではなく、その背景には人間の根源的な心理メカニズムが深く関わっています。なぜ人は「やってはいけない」と知りながら、不正行為に手を染めてしまうのでしょうか?

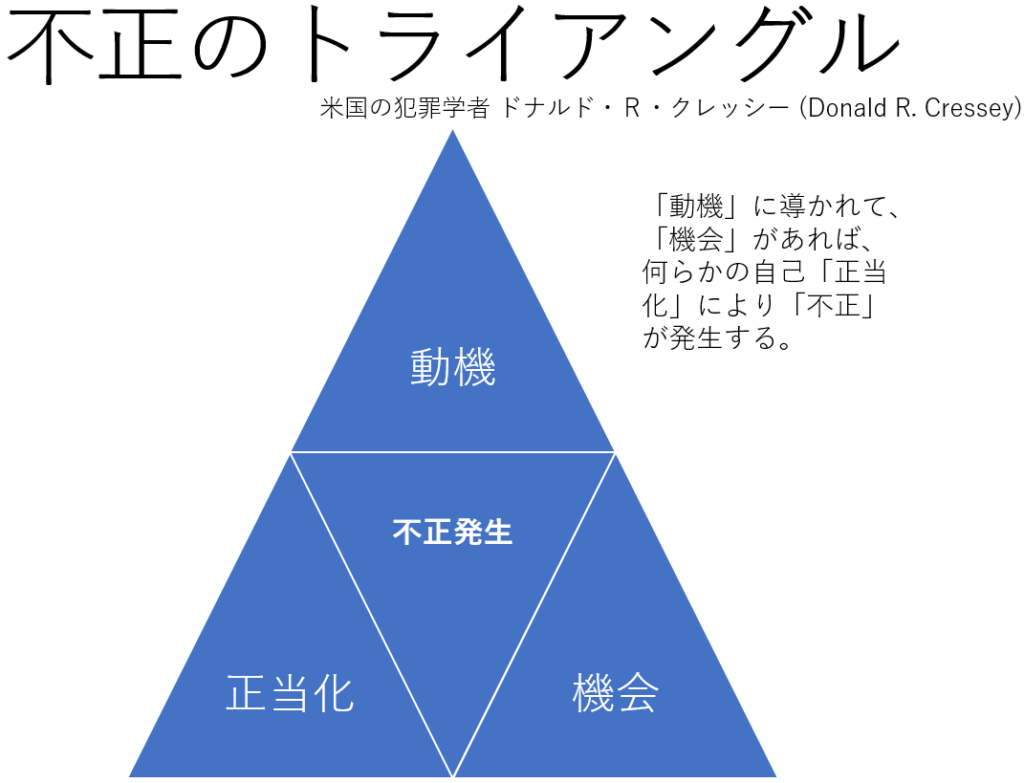

この記事では、不正行為が発生するメカニズムを解き明かす古典的かつ重要な理論である「不正のトライアングル」と、不正を自分の中で正当化してしまう心理プロセス「道徳的束縛からの解放メカニズム」について、具体例を交えながら詳しく解説します。

これらの理論は、法律や経営学といった社会科学の領域に留まらず、哲学、倫理学といった人文科学、さらには心理学や脳科学といった自然科学の知見からも深く考察できる、非常に示唆に富んだテーマです。当オフィスの代表は、長年の実務経験と広範な学識に基づき、こうした多角的な視点から人間と組織の本質を捉えることが、真に実効性のあるコンプライアンス体制構築と、より良い社会の実現に不可欠であると考えています。本記事が、皆様の組織における不正防止、そしてご自身の行動を省みる一助となれば幸いです。

不正発生のメカニズム:「不正のトライアングル」とは

ドナルド・クレッシーが提唱した理論

米国の犯罪学者ドナルド・R・クレッシーは、服役中の横領犯へのインタビュー調査を通じて、不正行為(特に横領)が発生する際には、通常、次の3つの要素が揃うことを発見しました。これが「不正のトライアングル」と呼ばれる理論です。下記は理論を参考に中川作成。

3つの要素:「動機」「機会」「正当化」

- 動機 (Motive/Pressure): 不正行為に駆り立てる個人的な事情やプレッシャーを指します。

- 例: 多額の借金返済、ギャンブル依存、家族の病気、個人的な贅沢、事業の失敗、会社からの過度なノルマ達成圧力など。

- これらは多くの場合、他人に打ち明けられない性質を持ちます(「人に言えない悩み」)。

- 機会 (Opportunity): 不正行為を実行できる状況や環境が存在することを指します。

- 例: 経理担当者で会社の資金に自由にアクセスできる、上司のチェック体制が甘い、内部統制システムに不備がある、情報管理がずさんでデータを改ざんできる、リモートワーク環境下で監督が行き届かないなど。

- 組織の管理体制や業務プロセス、物理的・情報的なセキュリティが大きく関わります。

- 正当化 (Rationalization): 不正行為を自分の中で合理化し、「悪いことではない」「仕方がない」と思い込もうとする心理的なプロセスです。

- 例: 「これは会社への正当な報酬の一部だ」「一時的に借りるだけで、すぐに返すつもりだった」「みんなやっていることだ」「会社が自分を不当に扱っているから当然の権利だ」など。

- この「正当化」こそが、不正行為への最後のハードルを取り払い、実行へと踏み切らせる重要な鍵となります。

クレッシーによれば、これら3つの要素が拡大的に揃ったときに、人は不正行為に手を染めやすくなるとされています。

なぜ人は「やってはいけないこと」を正当化してしまうのか?

不正のトライアングルの3要素の中でも、特に複雑で人間的なのが「正当化」です。確信犯や良心がマヒしている人以外の多くの人には「悪いことはしてはいけない」という良心や道徳観があります。たとえ不正を働く「動機」があり、それを実行できる「機会」があったとしても、通常はこの内なる声、つまり良心の呵責がブレーキとなります。

しかし、不正を実行してしまう人は、この良心の声から巧みに逃れ、自身の行為を「問題ない」「許される」ものとして合理化する心理的な”言い訳”を作り出します。この「正当化」のメカニズムを理解することは、不正の根源に迫る上で極めて重要です。

自己正当化の心理:「道徳的束縛からの解放メカニズム」

アルバート・バンデューラが提唱した理論

この「正当化」の心理プロセスを説明する有力な理論の一つが、著名な心理学者アルバート・バンデューラが提唱した「道徳的束縛からの解放メカニズム(Moral Disengagement Mechanisms)」です。バンデューラは、人が自己の道徳基準に反する行為をしても、罪悪感や自己非難を感じることなくいられるのは、特定の心理的メカニズムによって、一時的に道徳的な抑制を”解除”したり、”迂回”したりするためだと考えました。

「良心」を麻痺させる心理的な”言い訳”

バンデューラは、この道徳的束縛からの解放メカニズムを、アリストテレスの議論も参考にしつつ、以下の8つのタイプに分類しました。これらは、私たちが無意識のうちに使ってしまいがちな「言い逃れ」のパターンとも言えます。

8つの解放メカニズム(言い逃れ)

- 道徳的正当化 (Moral Justification):

- 内容: 社会のため、組織のため、より大きな目的のためなど、高い道徳的目的を掲げることで、非倫理的な行為を正当化する。

- 例: 「会社の存続のためには、この程度のデータ改ざんは必要悪だ」「社会の不正を正すため、内部告発ではなく、あえて情報を外部に漏洩させた」「義賊のように、悪徳企業から盗んだ金を困窮者に分け与える」

- 婉曲なラベル付け (Euphemistic Labeling):

- 内容: 不正行為を、より穏やかで、害の少ない言葉や専門用語で言い換えることで、行為の悪質さを覆い隠す。

- 例: 「違法な裏金作り」を「不適切な会計処理」、「組織的な隠蔽」を「リスク管理上のコミュニケーション不足」、「解雇」を「リストラクチャリング(事業再構築)」

- 都合のよい比較 (Advantageous Comparison):

- 内容: 自身の不正行為を、より悪質で深刻な他の行為と比較することで、相対的に些細な問題であるかのように見せかける。

- 例: 「確かに無断で備品を持ち帰ったが、会社の金を横領している〇〇さんに比べればマシだ」「飲酒運転で物損事故を起こしたが、人身事故を起こしたわけではない」「私がやったのは軽いパワハラで、もっと酷いことをしている上司もいる」

- 責任の置き換え (Displacement of Responsibility):

- 内容: 不正行為の責任を、権威ある他者(上司など)や外部の状況(社会情勢など)に転嫁し、自分は指示に従っただけ、あるいは不可抗力だったと主張する。

- 例: 「上司に命令されてやったことで、私に責任はない」「コロナ禍で経営が苦しく、不正な手段に頼るしかなかった」「業界全体の慣行だから仕方なかった」

- 責任の拡散 (Diffusion of Responsibility):

- 内容: 集団で不正行為に関与した場合に、「みんなでやったことだ」「自分一人の責任ではない」と考え、個々の責任感を希薄化させる。

- 例: 「会議で誰も反対しなかったから、承認されたものと思った」「周りも見て見ぬふりをしていた」「監査体制が不十分だった組織にも責任がある」

- 行為の結果の無視・歪曲 (Disregarding or Distorting the Consequences):

- 内容: 不正行為がもたらす有害な結果を意図的に無視したり、過小評価したり、あるいは歪めて解釈したりする。

- 例: 「横領したが、お金は後で全額返したから実害はない」「接待を受けたが、自費分は後で支払ったので問題ない」「内部情報を少し漏らしただけで会社に大きな損害は与えていない」

- 被害者の非人間化 (Dehumanization):

- 内容: 不正行為の対象となる相手(被害者)を、人間として尊重する価値のない存在、あるいは感情を持たない抽象的な存在として捉えることで、加害行為への心理的抵抗をなくす。

- 例: 「あの社長は社員を搾取して私腹を肥やしている悪人だから、会社の金を多少使い込んでも罰は当たらない」「被害者は競合他社の人間であり、我々のビジネスを妨害する敵だ」「会社(法人)という抽象的な存在に損害を与えても、誰も具体的に傷つくわけではない」

- 責任の帰属 (Attribution of Blame / Victim Blaming):

- 内容: 不正行為の原因は、被害者側にある、あるいは自分は挑発された、不当な扱いを受けたことへの報復であると主張し、自身の行為を正当化する。しばしば、自身を被害者と位置づける。

- 例: 「あんな挑発的な態度を取られたから、つい手が出てしまった(暴力の正当化)」「日頃からパワハラを受けていたので、仕返しに経費を不正請求した」「彼女があんな服装をしていたから、痴漢されても仕方ない(性犯罪における責任転嫁)」

これらのメカニズムは、一つだけが働く場合もあれば、複数が組み合わさって働くこともあります。無意識のうちにこうした思考パターンに陥っていないか、自らを省みることが重要です。

【コラム】理論の適用限界と多角的視点の重要性

ここで注意すべきは、「不正のトライアングル」も「道徳的束縛からの解放メカニズム」も、あらゆる不正行為や犯罪を完全に説明できる万能理論ではないということです。クレッシー自身も、自身の理論が全ての横領犯に当てはまるわけではないことを認めています。人間の行動は、感情的な衝動、本能的な反応、精神的な疾患など、他の様々な要因によっても引き起こされます。

安易にこれらの理論に当てはめて「わかったつもり」になることは、事の本質を見誤る危険性を孕んでいます。特に、浅薄な知識で他者を断罪するような態度は厳に慎むべきでしょう。

中川総合法務オフィスの代表は、こうした理論的限界を踏まえつつ、人間の行動原理や社会現象を深く理解するためには、社会科学(法律、経営、経済)の枠を超え、人文科学(哲学、倫理学、歴史学)、さらには自然科学(心理学、脳科学、生物学)といった多様な学問分野からの知見を統合する視点が不可欠であると強調しています。なぜなら、人間の「心」や「意識」、「倫理観」といった根源的な問いは、単一の学問領域だけでは到底解き明かせないからです。こうした学際的で深い洞察こそが、小手先の対策ではない、本質的なコンプライアンスやガバナンスの基盤となると考えています。

不正心理の理解をコンプライアンス推進にどう活かすか

「不正のトライアングル」と「道徳的束縛からの解放メカニズム」の理論は、企業や組織がコンプライアンスを推進し、不正を未然に防止するための具体的な施策を考える上で、多くの重要な示唆を与えてくれます。

- 「機会」の排除: 内部統制の強化、職務権限の適切な分離、監査体制の充実、情報セキュリティの向上などを通じて、不正を実行できる「機会」を物理的・システム的に排除することが基本です。

- 「動機」への配慮: 従業員の経済的・精神的な困窮やプレッシャーを早期に察知し、相談しやすい環境を整備することも重要です。過度なノルマや不公平な処遇が不正の「動機」とならないよう、健全な職場環境と人事評価制度を構築する必要があります。

- 「正当化」させない組織文化: これが最も難しく、しかし最も重要な要素かもしれません。

- 倫理観の醸成: 経営トップからの強いメッセージ、倫理研修の実施などを通じて、組織全体で高い倫理観を共有し、「不正は許さない」という断固たる姿勢を示す。

- コミュニケーションの活性化: 心理的安全性の高い風通しの良い組織文化を作り、従業員が懸念や疑問を率直に表明できる環境を整える。「見て見ぬふり」を許さず、早期に問題を共有・解決できる体制を構築する。

- リーダーシップ: 管理職は、部下の言動の中に「正当化」の兆候がないか注意深く観察し、適切な指導を行う必要があります。上記の8つのメカニズムは、その際の分析ツールとして役立ちます。

単にルールを厳格化し、罰則を強化するだけでは、不正の根本的な解決にはなりません。「正当化」の心理が働く余地を与えないような、公正で透明性の高い組織文化を育むことが、真に実効性のある不正防止策と言えるでしょう。

まとめ:自己理解と組織改善のために

「不正のトライアングル」と「道徳的束縛からの解放メカニズム」は、私たちがなぜ不正に手を染めてしまうのか、その複雑な心理プロセスを理解するための強力なレンズを提供してくれます。

これらの理論を学ぶことは、他者の行動を分析するだけでなく、私たち自身の心の働きに目を向け、「自分は大丈夫」という過信を戒め、無意識のうちに自己正当化の罠に陥っていないかを自問するきっかけを与えてくれます。自身の弱さや心の動きを客観的に理解することこそが、倫理的な行動を維持するための第一歩です。

中川総合法務オフィスは、法律や経営に関する専門知識はもちろんのこと、こうした人間心理や組織力学、さらには哲学や倫理といった領域への深い洞察に基づき、クライアント企業の実情に即した、真に実効性のあるコンプライアンス体制の構築と、健全な組織文化の醸成を支援いたします。不正や不祥事のない、公正で持続可能な社会の実現に向けて、共に歩んでまいりましょう。