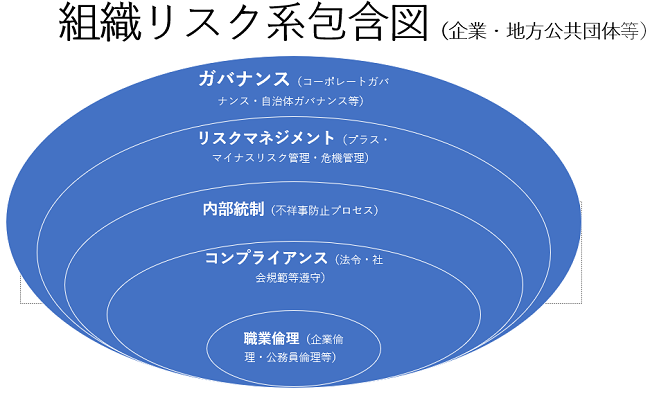

組織の健全な運営、そして持続的な成長にとって、「内部統制」は文字通りその中核をなす概念です。単に不正を防ぐためだけの仕組みではなく、コンプライアンス、リスク管理、そしてガバナンスといった組織経営の根幹と深く結びついています。さらに言えば、組織を構成する一人ひとりの「職業倫理」という、より人間的な側面にまでその影響は及びます。

本記事では、なぜ今改めて内部統制が重要視されているのかを掘り下げつつ、関連する経営概念との複雑かつ不可分な関係性を、最新の状況を踏まえて解説します。

なぜ再び「内部統制」が注目されるのか?歴史的経緯と現代の課題

日本において「内部統制」という言葉が広く認知されたのは、2000年代初頭に米国で成立したSOX法(サーベンス・オクスリー法)の影響を受けた、いわゆる「日本版SOX法」(J-SOX法、金融商品取引法の一部)の導入がきっかけでしょう。これに先行して、1992年のCOSOフレームワーク(COSO 1992)に対応する形で商法(現在の会社法)でも内部統制の構築が求められるようになりました。これが内部統制導入の「第一段階」と言えます。

しかし、これらの法整備にもかかわらず、日本企業や官公庁における不祥事は後を絶ちません。神戸製鋼の品質データ改ざんに代表されるように、かつて日本の強みとされた「品質」における不正すら発生し、国際的な信頼を揺るがしています。こうした事態は、既存の内部統制が形骸化しているか、あるいは時代の変化に対応できていない現状を浮き彫りにしています。

この危機感から、先進的な一部の組織では、COSOフレームワークの進化版である「COSO 2013」や、より広範なリスクを対象とする「ERMフレームワーク」(ERM 2004および2017)に基づいた全社的リスクマネジメントによる組織改革が進められています。しかし、多くの大企業やそのグループ会社、そして地方公共団体においては、これらの新しい考え方への対応が遅れているのが実情です。

特に、平成の大合併以降、規模は大きくなったものの、住民ニーズへの機能的な対応が追いつかず、不祥事が頻発する地方公共団体の状況は深刻です。東日本大震災以降、激甚化・頻発化する自然災害への対応能力の不足も指摘されており、強靭で柔軟な組織体制の構築が喫緊の課題となっています。

こうした背景から、地方自治法が改正され、地方公共団体にも内部統制の導入が義務付けられることになりました(地方自治法第150条)。しかし、義務化の対象が47都道府県と20指定都市に限定され、さらに当初は財務に関する事項のみが義務付けられたため、その推進は非常に緩慢です。多くの自治体で内部統制の必要性が十分に理解されていない最大の理由は、首長の認識不足や、幹部職員の「横並び意識」そして変化への「怠慢」にあると言えるでしょう。

このように、組織を取り巻く環境が複雑化し、予期せぬリスクが顕在化しやすい現代において、内部統制の考え方を最新化・活用し、企業や地方公共団体の適正な業務執行とコンプライアンスを実現することは、組織の存続と発展のために避けては通れない道となっています。

内部統制フレームワークが持つ「共通言語」としての力

なぜ、COSOのような内部統制フレームワークが世界的に普及し、組織改革のツールとして有効なのでしょうか。その最大の理由は、それが持つ「共有」のしやすさにあります。COSOフレームワークは、内部統制の構成要素(統制環境、リスク評価、統制活動、情報と伝達、モニタリング活動)と、それが適用される目的(業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令遵守)を、一覧性の高い図解で示しています。これは、組織内のあらゆる階層、あらゆる部門の人々が内部統制の全体像を理解し、共通認識を持つための強力な「共通言語」となるのです。

品質不正の問題に立ち返ってみましょう。顧客ニーズの多様化や製品ライフサイクルの短期化は、製造現場に大きなプレッシャーを与え、契約上の品質を維持することが困難になるケースを生んでいます。このような状況下で品質検査データの改ざんや不適切な「特別採用(トクサイ)」が発生するのは、まさに内部統制のどこかに問題があることを示唆しています。

具体的には、「統制活動」(定められた手順やルールが守られているか)、「情報と伝達」(正確な情報が適切に共有されているか)、「モニタリング活動」(不正や誤りがないか継続的にチェックされているか)、そしてそれらを支える組織の「統制環境」(経営者の倫理観、組織文化)に問題がある可能性が高いでしょう。内部統制フレームワークは、こうした問題の所在を、経営層から現場担当者まで、誰もが理解できるよう可視化する手助けとなります。

また、組織を不正から守るための「スリー・ライン・オブ・ディフェンス(Three Lines of Defense)」の考え方も、内部統制のフレームワークと深く関連しています。第一線(業務遂行者)、第二線(リスク管理部門、コンプライアンス部門など)、第三線(内部監査)がそれぞれの役割を適切に果たすことで、組織全体としてリスクを管理し、内部統制を機能させます。フレームワークは、これらのライン間の連携や責任範囲を明確にする上でも有効です。

内部統制を要求する「ハードロー」と「ソフトロー」

内部統制の構築は、単なる推奨事項ではなく、多くの場合、法的な要請や市場からの期待に基づいています。大きく分けて、法的拘束力を持つ「ハードロー」と、強制力はないものの社会的に認知され無視できない「ソフトロー」があります。

企業においては、会社法や金融商品取引法(J-SOX法)が、一定規模以上の企業に対して内部統制システム(または内部統制報告書)の構築・評価を義務付けており、これはハードローにあたります。これに違反した場合、罰則が科せられる可能性があります。

一方、上場企業に対して東京証券取引所などが求める「コーポレートガバナンス・コード」は、ソフトローの代表例です。これは法令ではありませんが、企業統治に関するベストプラクティスを示しており、上場企業にはその原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明することが求められます(Comply or Explain)。市場からの信頼を得るためには、このソフトローへの対応も極めて重要となります。

地方公共団体における内部統制についても、地方自治法改正による義務化はハードローですが、中核市以下の市町村や特別地方公共団体に対しては「努力義務」とされており、これはソフトローとしての側面を持ちます。努力義務だからといって対応しない場合、住民からの信頼を失墜させたり、不祥事発生のリスクを高めたりすることになりかねません。

地方公共団体に、内部統制を採用していくべきでありましょうが、採用しない場合に、Comply or Explain を求めるのは全く不可解なことではないでしょう。

ハードローであろうとソフトローであろうと、リスクマネジメントの観点から見れば、マネジメントが必要なすべての組織において、適切な内部統制の仕組みを構築・運用していくことは不可欠と言えるでしょう。

内部統制の基盤をなす「ガバナンス」の重要性

内部統制は組織内部のプロセスやルールに関するものですが、その有効性は組織の最高意思決定機関、すなわち「ガバナンス」に大きく依存します。ガバナンスは、内部統制の枠組みそのものを決定し、その運用を監督する役割を担います。

組織のトップ(企業の取締役会、地方公共団体の首長や議会)が、どれだけ真剣に内部統制やコンプライアンスの重要性を認識しているか、「トーン・アット・ザ・トップ(Tone at the Top トップの姿勢)」が確立されているかが、内部統制の成否を左右します。形式的な内部統制の仕組みを構築するだけで、経営者自身が倫理的に低い水準にあり、「インテグリティ(誠実さ)」といった言葉を口先だけで唱えているような組織では、誰もその言葉を真に受けず、内部統制は絵に描いた餅となります。

ガバナンスの仕組みは、内部統制と密接に関連しつつも、別途強化していく必要があります。企業においては、独立した役員を含む取締役会、監査役、監査等委員会、指名委員会等といった機関設計が、経営の監督機能や透明性を高める上で重要です。地方公共団体においては、直接民主主義的なリコール制度や住民監査請求、あるいは議会による監視、監査委員によるチェック機能が、首長や執行機関に対する牽制として機能します。

内部統制は組織全体にわたるものと、特定の部門や業務レベルに特化したものに分けて考えることができますが、これらを統合的に機能させるためには、強固なガバナンス体制の下で、リスク管理の視点を取り入れながら継続的に改善していく視点が不可欠です。最終的に、内部統制の有効性は、組織を率いるリーダーシップの倫理観、そして組織全体の文化に根差しているのです。

中川恒信代表にコンプライアンス研修・コンサルティングを依頼すべき理由

内部統制やコンプライアンスの強化は、組織の構造やルールを見直すだけでなく、働く人々の意識改革、組織文化の醸成といった、人間的側面に深く関わる課題です。そのためには、単に法律や規則を解説するだけでなく、人間の心理、組織のダイナミクス、そして社会全体の動きを深く理解した専門家によるアプローチが不可欠です。

中川総合法務オフィスの代表である中川恒信は、まさにこうした多角的視点を持つ稀有な存在です。法律や経営といった社会科学はもちろんのこと、哲学・思想などの人文科学、さらには自然科学に至るまで、幅広い分野に深い知見を持っています。この広範な知識に裏打ちされた洞察力は、表面的な問題だけでなく、その根底にある人間や組織の本質的な課題を見抜き、真に効果的な解決策を提示することを可能にします。

中川恒信代表は、これまでに850回を超えるコンプライアンス研修や関連分野の研修を担当し、多くの組織の意識改革を支援してきました。また、不祥事が発生した組織のコンプライアンス態勢再構築において、その豊富な経験と深い知見を活かし、組織を再生へと導いた実績があります。さらに、現在も多くの企業や団体の内部通報外部窓口を担当しており、生きた現場の声を深く理解しています。不祥事が発生するたび、再発防止策に関するマスコミからの意見を求められることも多く、その分析力と提言は高い評価を得ています。

法規制の遵守はもちろん、組織文化の変革、リスクに対する感度の向上、そしてすべての従業員が誇りを持って働ける環境づくりには、形式的な対応を超えた、深く、実践的な指導が必要です。中川恒信代表は、その圧倒的な経験値と、法律・経営に留まらない幅広い学識に基づいた啓蒙的なアプローチで、受講者や依頼者に深い気づきと行動への意欲をもたらします。

費用は1回(目安として3時間程度)30万円(税別、別途交通費等)と、その唯一無二の経験と知見、そして得られる成果を考慮すれば、非常に価値の高い投資と言えます。

もし貴社・貴団体が、内部統制やコンプライアンスの課題に真剣に取り組み、組織の信頼性向上、リスク耐性の強化、そして持続的な発展を目指すのであれば、ぜひ中川恒信代表にご相談ください。

お問い合わせは、お電話(075-955-0307)いただくか、当サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。豊富な経験と深い洞察力で、貴社・貴団体の課題解決を力強くサポートいたします。